Nous sommes une boucle étrange

Texte de présentation de l’exposition collective L’entre-Zone avec les artistes lauréat·es du prix des arts visuels de la ville de Nantes, Ronan Lecrosnier, Laura Orlhiac, Lucas Seguy, Céleste Richard-Zimmermann. commissariat d’exposition Mya Finbow.

Aux prolégomènes de l’exposition il y a une étoffe, résultant d’une conception commune, qui convoque les différentes problématiques des artistes. Dans un espace fictionnel, une multitude de zones s’établissent, se confondent et se distordent, formant des plis aux creux desquels viennent s’accrocher les bruits du monde.

Tout d’abord, le big bang. Source de toute lumière, il va induire des espaces, des volumes et des variations de couleurs. Puis, la genèse. Elle donne à voir la création de l’individu et les questionnements tantôt évidents, tantôt abscons sur l’inanité de la vie. Ensuite, la révolution. À l’image du carnaval, elle admet le renversement temporaire et symbolique des hiérarchies. Enfin, le terrain vague. Ses vestiges brûlants viennent sonder la trace de l’individu et de son action.

Ainsi, l’exposition L’entre-zone propose-t-elle un cheminement à étages dans une réalité mouvante entre ambiguïté, désordre et absurdité à la manière d’un tissu qui se plierait, déplierait, replierait…

Ce sont par ces mots tissés en résonnance avec les artistes lauréats du prix des arts visuels de la ville de Nantes que la commissaire d’exposition, Mya Finbow, m’adresse leur intention. L’entre-zone pourrait se définir comme un espace de transition ou de contact entre deux écosystèmes, tel le passage de la savane à la forêt, ou deux niveaux de réalités, celui du rêve et de l’éveil. Or les lisières ne sont jamais délimitées de façon nette, d’où parfois une impression fractale : un écotone peut en contenir un autre, un rêveur rêver qu’il rêve, tels des mondes emboîtés se pliant à l’infini sur le modèle de l’origami.

C’est toujours un peu flou, mais je me souviens tel un lendemain de gueule de bois, de bribes d’images et de sons qui traversent les frontières individuées du moi et du monde dans un foutra carnavalesque et inexorablement grotesque.

Dans cette dimension, tout paraît suspendu comme dans un épais brouillard, sans contour ni angle, ni dessus ni dessous. L’espace et le temps de votre entendement — euclidien, linéaire, chronologique — n’ont aucune prise ici, car les plis rapprochent les contraires, le micro et le macro, le réel et la fiction. Nulle direction nulle vitesse, mais une multiplication quasi infinie de boucles, de motifs répétitifs, de spirales foisonnantes et imbriquées qui distordent le centre et pluralisent le point de vue. Dans le labyrinthe de la matière dont je suis fait·e, chaque niveau comporte sa propre cohérence.

Alors je me dilue, avec délectation. Tel un ressort, je me contracte-dilate, comprime-explose, tends-détends. Je suis une respiration. Je suis les mouvements imperceptibles d’un flux, d’un flot, d’un feu qui brûle et purifie tout sur son chemin dans un cycle sans fin.

Je ne sais plus comment cela a commencé. Une attraction terrible, magnétique, me conduisit vers une première alliance : altération. Je suis devenu·e l’alter en devenant deux, puis quatre, puis seize, puis cela ne s’est jamais arrêté. Nous sommes devenu·es un agrégat, une masse, une meute. Une émeute. Nous avons combiné, agencé, transformé. Nous avons évolué puis ré-volutionné, c’est-à-dire « roulé en arrière », puisque la révolution n’est jamais que ce qui retourne au point d’origine.

C’est toujours un peu flou, mais je me souviens d’une lumière vive, blanche comme le lait, orange comme un feu de cheminée. Je voyageais, tandis que mon corps restait. Là. Allongé. Mort ou vif ? Dans l’entre-deux paradoxal du concept et de sa négation, à mi-chemin entre l’éveil, la veille et le sommeil. Inception.

C’est toujours par la fin que nous devrions commencer, car la fin est le début de toutes choses. Ex-crémentiel. Ex-istentiel. Cela sort d’abord. Promesse d’un après qui fait retour comme le refoulé ou le chant des vies rêvées jadis, d’où jaillirent les fleuves et les rivières, le sang et les veines de la matière marbrée.

Nous nous sommes répliqué·es, avons fusionné, parfois dans la violence d’un conflit cosmique, parfois dans la symbiose d’existences précaires. Nous sommes un·es et multiples, parasites, proches du site. Exister n’est jamais que résonner avec la matière dont nous sommes fait·es. Si bien que l’être n’est pas dans le monde, c’est le monde qui est en nous. Et lorsque vous rêvez ou laissez flâner les contours diffus de votre moi, nous devenons par contact. Nous coïncidons, telle une boucle étrange.

MZ – 04 22

Ronan Rayonne Lecrosnier

Que serait l’humain s’il n’avait pas apprivoisé le feu ? Il y a 400 000 ans, notre espèce a augmenté la valeur énergétique des aliments en les cuisant, accroissant ainsi notre rendement métabolique et le volume de notre cerveau. Protégés des prédateurs et éclairés au fond des cavernes, les humains précipitèrent leur processus évolutif et se rendirent « comme maîtres et possesseurs de la nature », jusqu’à ce que la fiction du progrès désigne notre destruction programmée, à l’ère de l’Anthropocène.

Inspiré du Mythe de Prométhée, qui fit de la technique le grand discours d’un Occident civilisateur et capitaliste, mais aussi de son pendant critique « Le bûcher des vanités » qui, le jour de Mardi gras 1497, conduisit à brûler une culture jugée licencieuse et immorale, Ronan Lecrosnier boucle la scène primitive de notre ascension supposée, en scannant et projetant du feu sur du feu. Là où il y a de l’énergie, il y a de la chaleur jusqu’à ce qu’il y ait surchauffe et perte de contrôle, à l’instar du burn-out qui incendie nos corps et crame nos cerveaux. Lieu du vivre ensemble et des récits collectifs, le foyer devient le motif d’une réflexion sur la surchauffe des énergies et le culte de nos technologies. Telle la fête de la Saint-Jean, son œuvre cherche à traverser le feu sans se brûler et à renouer avec la source sacrée sans se consumer de l’intérieur.

Laura Orlhiac

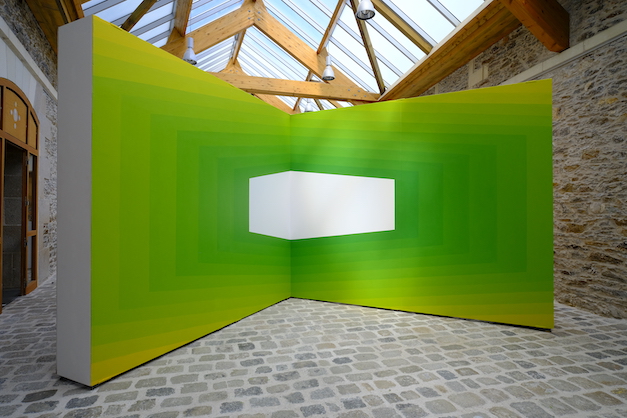

Tout commence par la fascination des grands espaces américains. De ces road trips où le regard balaie l’horizon à 360 °, Laura Orlhiac retient les variations infinies des paysages, des montagnes enneigées aux plateaux ocres-rouges du désert, dont les lumières sculptent les contours. Observatrice obsessionnelle, elle collecte, photographie ou esquisse les infimes détails de ces étendues qu’elle traduit par la répétition de formes épurées et géométriques dans une tentative d’épuisement des motifs. Quadrillé et minimaliste, le paysage semble porteur d’une idéologie moderne manquée, mais néanmoins rêvée. Le contrôle intense et les protocoles qu’elle s’impose échafaudent une méthode d’exploration qui se veut non plus objective et abstraite, mais profondément ancrée dans le réel et les intuitions sensibles. Si bien que son œuvre nous plonge dans un monde vibrant et immersif qui perturbe les plans et les conventions de l’espace-temps en d’impossibles volumes. La surface de ses tableaux semble se diffracter, les profondeurs se trouer, pour atteindre une sorte de réalité matricielle. L’impression fractale de ses compositions élève alors une quatrième dimension, celle du passage du temps que symbolisent la régularité des cadrans solaires et le dégradé des modes d’existence.

Céleste Richard-Zimmermann

Céleste Richard-Zimmermann brasse des anecdotes historiques, des faits d’art ou divers pour constituer des fables tragi-comiques, tel un miroir grinçant de nos sociétés contemporaines. Pour cela, elle mobilise le vocabulaire de la fête, des kermesses ou des barbecues, et fait des cochons, des chiens ou des rats, les personnages principaux de mini-mondes détraqués. Le foisonnement de détails, à l’image des compositions fourmillantes de Pieter Breughel, dresse des tableaux carnavalesques qui inversent l’ordre du monde pour mieux le remettre à l’endroit. Ainsi s’immerge-t-elle au sein d’une milice bénévole, soucieuse de purifier les rues new-yorkaises de la vermine. Pratiquant la chasse à courre, les membres de la brigade urbaine traquent en réalité les rats de la ville, escortés de leurs caniches d’appartement. Dans les univers grouillants de l’artiste, des mangeoires à bétail se transforment en cabine de bronzage si ce n’est en cercueil ou vaisseau galactique ; des gladiateurs endossent les armures de CRS et luttent contre des chiens enragés. Inspirés de frises antiques ou de colonnes commémoratives, ses bas-reliefs taillés selon les techniques du decorum content la gloire et la décadence d’une comédie humaine, incarnée par une foule, une meute, voire une émeute. De sorte que ces scènes épiques en polystyrène ravivent l’idée d’une fête tournant à la révolte, et inversement.

Lucas Seguy

Quadrature du cercle, ruban de Moebius, tapis de Sierpinsky, éponge de Menger ou bouteille de Klein… Ces formes mathématiques aux dimensions poétiques et métaphysiques sont comme des Machines célibataires ; soit des systèmes clos, inutiles, incompréhensibles, fonctionnant avec leurs propres lois. Au cœur de ces boucles, suspendue dans une sorte d’Arcadie pastorale ou engoncée dans une pseudo quotidienneté, l’œuvre de Lucas Seguy revisite nos mythes à la lumière d’un fantasme transhumaniste ou d’une humanité archaïque. Dans une esthétique rétro-future, où la 3D rencontre les figures les plus classiques, l’artiste crée des paraboles afin de produire des archétypes du quotidien dans un éternel recommencement, à l’image de la forme sonate qui accompagne ses vidéos. Des mondes s’enchâssent dans des dispositifs proches des retables, où des cadres dans des cadres agrémentés de charnières ou de verrous semblent piéger les individus. Isolés, condamnés à rejouer le cycle de la vie, ces derniers traversent les crises existentielles, de la naissance à la reproduction, de la déjection à la putréfaction. Attentive aux détails, son œuvre est une odyssée qui nous balade des fragilités masculines aux avancées scientifiques en matière de procréation, entrevoyant ainsi des mondes qui n’existent plus ou qui n’existent pas encore.