Avant la poussière

Avant la poussière, à l’invitation du projet Under The Sand, Lieu unique, Nantes, du 10 au 28 février 2018.

Minhee Kim, Amélie Labourdette, Dominique Leroy, Wilfried Nail, Pascale Rémita, Benoit Travers.

Under The Sand projet Impulsé par Wilfried Nail, construit et dirigé avec Souad Mani // Porté par l’association française AZONES // Soutenu par la Région des Pays de La Loire // l’Institut Français et la ville de Nantes // Le Lieu Unique (Nantes) // Mécène Dr. Wilfried Pasquier

Tandis que l’on se rend vers l’espace d’exposition, l’on traverse un espace de bruissements comme issus d’un autre monde ou d’une autre époque. Dominique Leroy[1] a mis au point un dispositif de captation sonore se greffant sur l’architecture et les flux du Lieu unique. Cette installation in situ exploite le potentiel vibratoire des différentes « peaux du bâtiment », celles qui nous séparent de l’espace extérieur par ses vitrages en polycarbonates, sa charpente ou son sol métallique, celles induites par les différents réseaux visibles et invisibles constituant le souffle du lieu, sa chaufferie, le champ électromagnétique de ses néons, ses antennes wifi… Animant l’architecture d’une quasi-vie, ces instruments modulaires constituent une « écoute contact », dont les fréquences organisent un paysage, autant sonore que mental. « Images sonores », pourrions-nous dire, qui seront encore diffusées en live sur une web radio dans une logique de devenir-monde. Cet appareillage du lieu ou « lutherie live » est un bricolage faisant de l’architecture un instrument, le mobilier est devenu émetteur et résonateur, comme un écho renvoyant une ambiance à demi-mot, une sorte de nouvelle langue à partager au-delà et en-deçà de celle que nous leur avons imposée.

Cette attention particulière à la vie d’un site est à nouveau ce qui a conduit les artistes nantais à rencontrer un territoire aux multiples résonances : le gouvernorat de Gafsa, région située en bordure du désert tunisien, où s’érigea dès 1887 un bassin minier de phosphate dont l’exploitation mena à son développement économique comme à son déclin. Les artistes se font l’écho de ces ambivalences, où se mêlent des images d’Épinal à la réalité socio-économique de la région. Cette polyphonie, semblant provenir d’un ailleurs si proche soit-il, modélise les premières fictions, celles qu’il conviendra d’ébrécher et celles dont il s’agira de tirer les fils. Elle constitue un prélude aux différentes résidences qui se sont déroulées dans la région de Gafsa et un épilogue bouclant la boucle d’un cycle d’expositions qui débuta à Nantes avec l’exposition Nucléus, puis se poursuivit à Tunis, avec Metaxu. Le séjour des formes. Du noyau fondateur aux premières formes en formation, Avant la poussière se propose désormais de penser ce temps suspendu avant que ne s’achève un projet, avant que ne se façonnent les déserts, dans le temps long de la cristallisation puis de l’entropie de toutes choses, à l’image de ces roches et sédiments calcaires s’effritant lentement en poussière dans le souffle du vent.

Après avoir collecté, accumulé, extrait du sol et de l’air la matière pour leurs différents projets, les artistes ont commencé, prudemment, à échafauder. Car avant de construire, il leur a fallu déconstruire, goûter aux lenteurs providentielles, aux échecs aussi. Se tenir à l’écoute, or pour cela, écrivait Fatma Cheffi, « il faut loger à la proximité immédiate de toutes les matières tangibles et fictionnelles, l’eau mais aussi le sable. Ne pas chercher à les sonder, mais se perdre en elles et se faire l’écho de leur mystère »[2].

Passé la porte, une bourrasque de vent nous fouette la joue, elle agite un drapeau, reflet d’un pays en recomposition, dont on loue à distance la transition démocratique. Mais le vent de contestation qui alluma la mèche des révolutions arabes, et mena au renversement du dictateur Ben Ali en janvier 2011, a plus fortement encore installé une fracture avec l’arrière-pays. Sept ans plus tard, l’engrenage n’en finit pas et les manifestations récentes en sont l’envers du décor. Pris sur le vif, alors que l’on se rendait en workshop, à l’Institut des Beaux-Arts de Gafsa, le drapeau filmé par Wilfried Nail se fait la métaphore d’une nation en quête d’elle-même. Elle engage un autre récit par la force de l’imagination qui tend à déformer les images a priori et celles de la perception immédiate.

De l’air brassé au vent qui nous souffle dans le dos, on suit alors les lignes d’un câble électrique qui semble avoir été saboté. S’appuyant sur l’embrasement qui, des grèves aux électrocutions puis à l’immolation de Mohamed Bouazizi en décembre 2010, conduisit aux mouvements de révolte dans le sud de la Tunisie, Benoit Travers creuse les failles par des gestes répétés. Dans la logique de ses diverses actions et performances, il martèle de manière continue une voiture coincée sous les gravats dans le Oued asséché d’el Melah, comme pour en accélérer l’érosion ; il ébrèche à grand coup de sabre les crampons d’un pneu semblant évoquer le rocher que roule chaque jour Sisyphe jusqu’en haut d’une colline. De ces superpositions et polyrythmies, il en ressort un « dialogue sonore » rejouant l’entremêlement des rythmes percussifs produit par les ouvriers sur les chantiers. Son geste, en apparence vain et monotone, travaille les récits comme des actes, procède d’une poésie en lutte contre les destins scellés. Il incarne la capacité de remettre la croyance au service de possibilités politiques utopiques ou matérielles. Portant son attention sur des éléments saillants de l’espace urbain à Gafsa (ses briques, ses tas de pneus, ses tôles de voitures…), Benoit Travers érige les conditions d’une « architecture f(r)ictionnelle » qui façonne une partition musicale que l’on ne sait pas encore jouer. Cette dernière libère peu à peu de l’engrenage sisyphéen, des images premières, des fictions et des réalités qui empêchent de voir autrement le territoire ou d’effectuer des pas de côté. Comme le moucharabieh, son installation de briques poinçonnées produit un maillage qui accélère le vent et, dans le même temps, dérobe des regards indiscrets.

L’œil s’affine. Les détails prennent de l’épaisseur. L’on remonte le fil du temps, l’on se laisse doucement impacter par le territoire et son histoire, et l’on se détache enfin d’une atmosphère d’expédition scientifique aux réminiscences colonialistes.

De la colonne romaine, vestige d’un passé glorieux, à sa reproduction industrielle sur les façades des maisons inachevées de Gafsa, l’artiste coréenne Minhee Kim déroule le processus d’une colon(ne)isation composite, mêlant les civilisations antiques grecques, romaines et arabo-musulmanes. Trace d’un passé en ruine ou d’une archéologie du futur, les colonnes restent droites lorsque les plans se sont, eux, écroulés. En mixant les matériaux, Minhee Kim rejoue le syncrétisme d’un pays aux acculturations multiples, mais aussi l’idéologie d’une modernité qui tend à préférer le béton. La colonne mobilise en cela autant un imaginaire ornemental, académique, voire kitch, qu’un témoignage historique révélant l’organisation d’une ville et la présence de vie. Le processus de fabrication suit alors les motifs repérés au cours des résidences à Gafsa ; du marbre présent à l’aéroport de Monastir, vitrine touristique à l’importation couteuse, aux étalages de colonnes sur les bords des routes, en passant par les armatures de fer recourbées rappelant les origines de cet élément architectural. Car la colonne n’est pas une invention helléniste, contrairement à l’opinion répandue. Inspirés par la nature, les Égyptiens furent les premiers à concevoir des piliers empruntant leurs formes aux lotus, aux papyrus ou aux palmes. Élément structural et métaphysique, située entre le sol et le plafond, la terre et le ciel, la colonne évoque enfin le mythe d’Atlas, parent éloigné de Sisyphe. Condamné à porter pour l’éternité la voûte céleste sur ses épaules, le titan, dont le nom ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ provient également des mythologies berbères, fut transformé en un massif montagneux s’étendant du Maroc à la Tunisie. Il délimitait, pour les poètes et les historiens d’antan, la frontière occidentale du monde connu…

La transposition antique d’une structure architectonique vers le rôle que peut jouer une chaîne de montagnes semblant porter le ciel, par sa hauteur et les nuages qui s’y accrochent, se rencontre et se contemple dans le diptyque vidéo de la plasticienne Pascale Rémita. Ici le temps paraît suspendu, à échelle d’homme, on ne perçoit plus que le vent balayant lentement les nuages et leurs ombres qui se baladent tel un tableau vivant. La simplicité du geste est une manière pour l’artiste d’établir un lien spatio-temporel avec le territoire, à « pas feutrés », dans la réserve et l’humilité que réclame une résidence sur un territoire inconnu. C’est ainsi, et seulement, que les rythmes s’éprouvent pour ce qu’ils ont de cosmogonique, dans l’éloge de la lenteur et le respect des cycles géologiques. La montagne devient magique comme celle de Thomas Mann, et accompagne le sentiment de finitude de l’homme ; ce moment, devant l’éternel, où l’on oublie enfin d’exister pour se concentrer sur les détails infinis du paysage rocheux.

Comme la plupart des peuples méditerranéens, les pratiques funéraires des capsiens (dont la culture mésolithique centrée sur le Maghreb a été nommée d’après la ville de Gafsa), suggèrent une croyance en une vie après la mort. En imprimant sur une plaque de calcaire le mur de séparation entre le monde des vivants et celui des morts, Amélie Labourdette tente d’en saisir l’aura, de recouvrer un « esprit du lieu » comme si celui-ci s’était fossilisé dans la pierre. Sa série Traces d’une occupation humaine se déploie depuis les fouilles du Paléolithique-moyen jusqu’au sol retourné par les tractopelles de la Compagnie de Phosphate de Gafsa (CPG), en passant par les tags d’une contestation clamant le « non » au travers de signes paraissant ésotériques pour celui qui ne connaît pas la langue. Dépourvu d’humain, ses images racontent l’histoire d’un chantier civilisationnel, dans le temps long de ses strates géologiques. Utilisée comme matériaux de construction, la roche sédimentaire de nature calcaire se forme grâce à la consolidation de coquillages marins, c’est-à-dire d’un ensemble de déchets, dépouilles d’animaux et de végétaux, constituant un territoire délaissé par les ontologies traditionnelles. Cette matière inerte promise à s’aréniser (à devenir sable) est devenue le support de ses photographies. Elle conserve en cela les traces d’une écologie mémorielle, tout à la fois humaine et non-humaine. Sans cesse écrasées, ébréchées, dévaluées ou instrumentalisées, les pierres reviennent ici pour ce qu’elles sont : des ruines, ou plutôt, une sorte de livre du temps cristallisant différentes strates temporelles. Le passé est toujours là, enfoui, mais autrement que sur le mode du souvenir conservé : il est devenu un mode de présence fossilisé grâce auquel l’archéologie déchiffre et tente de re-lire le passé.

Aux vestiges exceptionnels sont ainsi préférés les traces et indices modestes d’une vie collective : les restes de nourriture ou d’habitation, les cendres d’une déchèterie ou celles d’ « escargotières », les fameuses « Ramadias ». C’est par une archéologie des ruines, des tas et des gravats que les artistes nantais ont cherché à recomposer une histoire universelle. Et c’est par le motif de l’échafaudage que Wilfried Nail tente de fabriquer des contre-récits ; des récits mineurs fondés sur l’anecdote, les rumeurs et les petites vérités, les objets insolites ou insignifiants que l’on range dans des cabinets de curiosité. Mais ces objets ne paraissent triviaux que pour celui qui reste hermétique à l’histoire qui s’y logue, chacun de ces recueils conserve en effet une trace mnésique singulière, liée à un lieu, une rencontre, une aventure. Ainsi de cette empreinte en aluminium réalisée par la fonte de canettes ramassées au bord d’un lac prétendu magique, ou de cette brique recueillie lors de la première expédition avec l’archéologue Mohammed Saïdi. De sorte que Wilfried Nail organise plutôt un système de niches, un trésor d’associations, une fabrique d’imaginaires. À la vitrine poussiéreuse du naturaliste est substituée une « structure d’accueil » à l’équilibre précaire et aux formes quasi-organiques. S’enroulant autour des colonnes, le bois brulé s’agrippe à l’architecture comme un lierre, sans toutefois l’étouffer. L’installation fait corps avec le lieu comme le font les instruments modulaires de Dominique Leroy, dont la diffusion ambiante émet les sons captés à proximité du fameux lac. Les collections et les inventaires d’antan sont déclassifiés, déstratifiés, proprement associés de manière désinvolte et résolument imprévisible. L’écriture de l’histoire passe ici par une Wunderkammer, une chambre des merveilles, semblant provenir du futur. Le paysage se réduit au détail, il se couche littéralement et se lit par tous les bouts, à l’image de ces photographies imprimées sur aluminium aux allures de fictions spéculatives. Car désormais le temps forme une boucle, si l’on relit le passé avec le présent, c’est par le futur que ce dernier s’in-forme dans l’hétérotopie et l’hétérochronie.

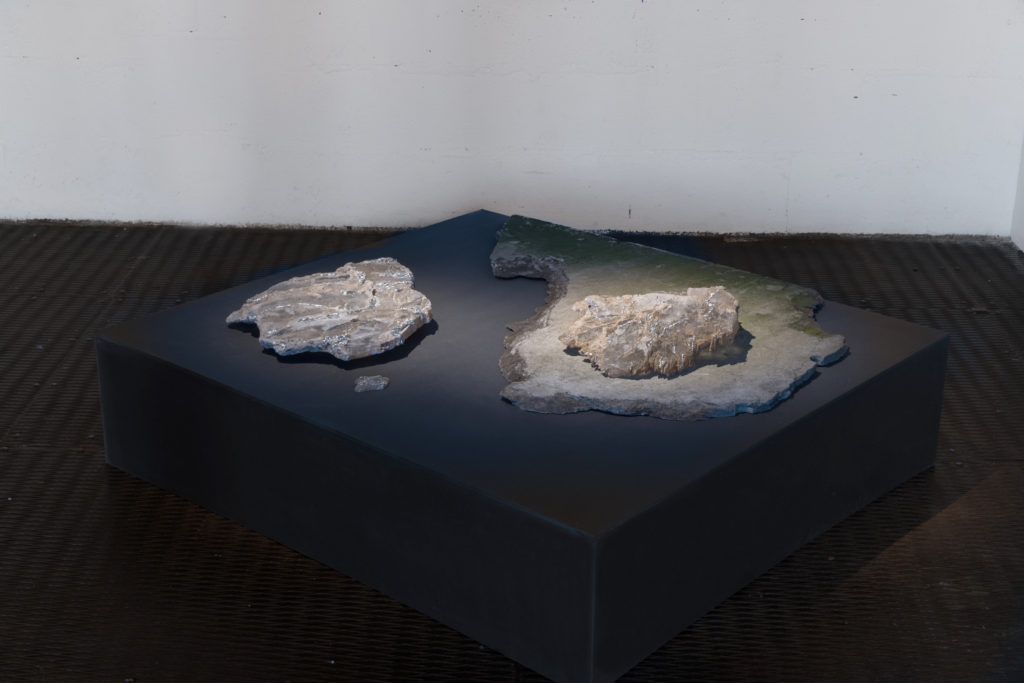

Les déserts ont toujours frappé l’imaginaire, les amoureux de science-fiction comme les adeptes de la méditation. À l’image de l’expérience sensible que propose Pascale Rémita dans ses vidéos, ses palmiers réalisés aux fusains s’imposent pour leur capacité à conjuguer avec subtilité les oppositions : « fugacité et légèreté, excès et profondeur ». Car si le palmier symbolise les déserts chauds, les côtes et les paysages tropicaux, s’il évoque un imaginaire de la carte postale ou de l’exotisme, on l’utilise bien davantage à des fins économiques pour son bois ou ses fruits, ainsi que l’avait bien compris la colonisation française. Intitulé « Pluie d’ombre », il prend ici un tournant singulier semblant rappeler un climat politique instable, où planent aujourd’hui l’«ombre des barbus» et l’aridité d’une région toujours sous tension. La perception devient sujette à toutes les réversibilités ; si Rogers Caillois voyait dans les veines du marbre et des roches perforées, la matière à de longues rêveries, méditations ou hypnoses, Amélie Labourdette ne fait pas de la présentation de deux pierres trouvées dans l’ancienne carrière de phosphate, un tremplin pour le fantastique. Elles sont plutôt les reliques d’une carte en trois dimensions, sur laquelle l’étain fondu trace des chemins et des voies multiples dans un paysage promis à l’érosion et à la dispersion en poussière. C’est pourquoi la pierre que l’on prenait pour le symbole de l’immobilité structurale, de la dureté et de la stabilité, se définit plutôt comme le friable et le mouvant, si ce n’est le vivant. Elle se situe « avant la poussière », à l’exact moment de l’éphémère et du suspendu, dans les potentiels du temps.

Aux rythmes impactants d’une résidence sur un territoire inconnu, désireuse de découvrir les réalités enfouies succèdent d’autres logiques du regard, d’autres temporalités. « Avant la poussière » se lit à rebours comme une cure analytique, où l’on remonte de strate en strate, où l’on déblaie le sable pour en faire émerger des déchets. Contre la volonté d’idéaliser le passé mais aussi l’avenir, l’exposition se loge dans un présent atemporel, suspendu, presque mélancolique, mais une mélancolie susceptible de relancer les récits. Le temps s’est spatialisé et les œuvres disposées dans l’espace permettent de l’arpenter : de sa contemporanéité à ses passés immémoriaux, de son actualité bouillonnante vers ses mythes ancestraux et ses fictions spéculatives. Le vent n’en finit plus d’étendre son empire, les grains de sable en nombre infini obéissent toujours à ses caprices.

[1] Avec la participation de Jef Rolez.

[2] Fatma Cheffi, commissaire invitée de l’exposition « Metaxu. Le séjour des formes », au B’chira Art Center, Tunis, 2017.

Wilfried Nail, Le vent se lève ! … Il faut tenter de vivre !, 2018 (poème de Paul Valéry) installation vidéo, ventilateur boucle 1,33’ ; Benoît Travers, Ébrèchement câble, 2018 câble électrique ébréché au sabre 35 m ; Benoît Travers, Citérythmie, 2018 tasseaux, fers à béton, briques poinçonnées, poussières de briques 360 x 235 x 90 cm ; Benoît Travers, Ébrèchement pneu Gafsa, 2017 vidéo, boucle 8’ Ébrèchement voiture Gafsa, Oued el Melah, 2017 vidéo, boucle 8’

Minhee Kim, Atlas, 2018 ; Pascale Rémita, Le partage des vents, 2017

Amélie Labourdette, Série Traces d’une Occupation Humaine, 2018 ; Wilfried Nail, Production d’une fabrique numéro 2, 2018

Wilfried Nail, Production d’une fabrique numéro 2, 2018 ; Pascale Rémita, Pluie d’ombre, 2017 fusain sur bois de peuplier 220 x 240 cm

Pascale Rémita, Le partage des vents, 2017 ; Wilfried Nail, Production d’une fabrique numéro 2, 2018

Amélie Labourdette, Géorama des mondes enfouis, 2018 pierres de mica / étain fondu, pierre calcaire, socle en médium anthracite 135 x 122 cm

Amélie Labourdette, Série Traces d’une Occupation Humaine, 2018 Époque contemporaine #22, réservoir d’eau en construction Époque contemporaine #12, décharge à ciel ouvert – cendres Époque protohistorique #16, séparation du monde des morts et du monde des vivants, alignement de pierres – premiers bâtis Époque contemporaine #21, modules en béton pour conduites d’eau [inscriptions : Lei / « Non » en tunisien] installation, impressions photographiques avec encre UV sur pierres calcaires, sable, dimensions variables

Pascale Rémita, Pluie d’ombre, 2017, fusain sur bois de peuplier 220 x 240 cm

Pascale Rémita, Pluie d’ombre ; Wilfried Nail, Production d’une fabrique numéro 2

Wilfried Nail, Production d’une fabrique numéro 2 ; Pascale Rémita, Pluie d’ombre

Wilfried Nail, Production d’une fabrique numéro 2, 2018 ; Pascale Rémita, Le partage des vents, 2017