Work Hard. Have Fun. Make History

Work Hard. Have Fun. Make History, communiqué de presse, exposition collective à Delta Studio, du 14 avril au 19 mai 2018.

“Work Hard. Have Fun. Make History », peut-on lire sur les murs des entrepôts d’Amazon, l’un des fameux géants GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Alors que ces entreprises du Web reconditionnent les formes salariales vers des logiques d’ubérisation, qu’elles participent à une perte des savoir-faire se solvant dans l’automatisation ou qu’elles contribuent à l’établissement d’une « servitude volontaire », les artistes réunis dans cette exposition, formalisent un pied de nez à ce capitalisme de plateformes.

Nous sommes devenus les oiseaux chieurs de réseaux tels que Twitter, nos gazouillis nourrissent une œuvre bien plus grande, celle d’entreprises au paradigme illusoirement perçu comme contributif et divertissant. Les volatiles enfermés dans la cage des Nøne Futbol Club pourraient se lire comme une métaphore de notre condition. La cage dans laquelle nous évoluons est l’infrastructure d’un dispositif économique et technique se faisant passer pour immatériel. Pourtant, elle alimente l’ensemble de nos idées et de nos pensées, nous en déféquons la superstructure : ses lois, sa morale, ses instances politiques, sa métaphysique ou son art. « Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, c’est la vie (matérielle) qui détermine la conscience », ne cessait de répéter Marx. À l’échine courbée et aux muscles endoloris du fordisme succède la gratification par des likes et le buzz d’un selfie posté sur Instagram. Depuis longtemps, la tradition minière ne résonne plus qu’avec de vieux cartons entassés sur des étagères, ainsi que semble le suggérer L’archive de l’Harmonie d’Angela Ferreira. Les bleus de travail sont aussi devenus les vestiges d’usines désormais troquées par des sociétés de services ou de spectacles. Des cols blancs aux tennis Stan Smith des espaces de co-working, ces uniformes ne désignent plus que des banderoles recyclées, à l’image de Bleus de chauffe de Thierry Verbeke.

Nous sommes les spectres d’une ère du « post » (post-internet, post-capitalisme, post-vérité), mais aussi des posts Facebook, Instagram et autres pouces levés. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors on s’efforce de devenir toujours plus compétitif et performant, on travaille jour et nuit, par plaisir, parfois la tête reposée sur notre oreiller. On multiplie les rôles et les fonctions comme Ariane Loze, au point de devenir son propre produit. On remplit de données le ventre boulimique de Datacenters en faisant la fortune des 1 %, et on gave la cervelle des IA de demain. Il y a les Clicworkeuses de Martin Le Chevallier, payées quelques centimes de l’heure, qui font grimper ou chuter le capital visibilité d’un tel ou tel groupe ; il y a les robots aux 3 millions de clics à la seconde ; et puis il y a nous, qui jouons gratuitement, au point qu’« on ne sait même plus qu’on travaille quand on travaille », se désole le narrateur de la vidéo Anomalies construites de Julien Prévieux.

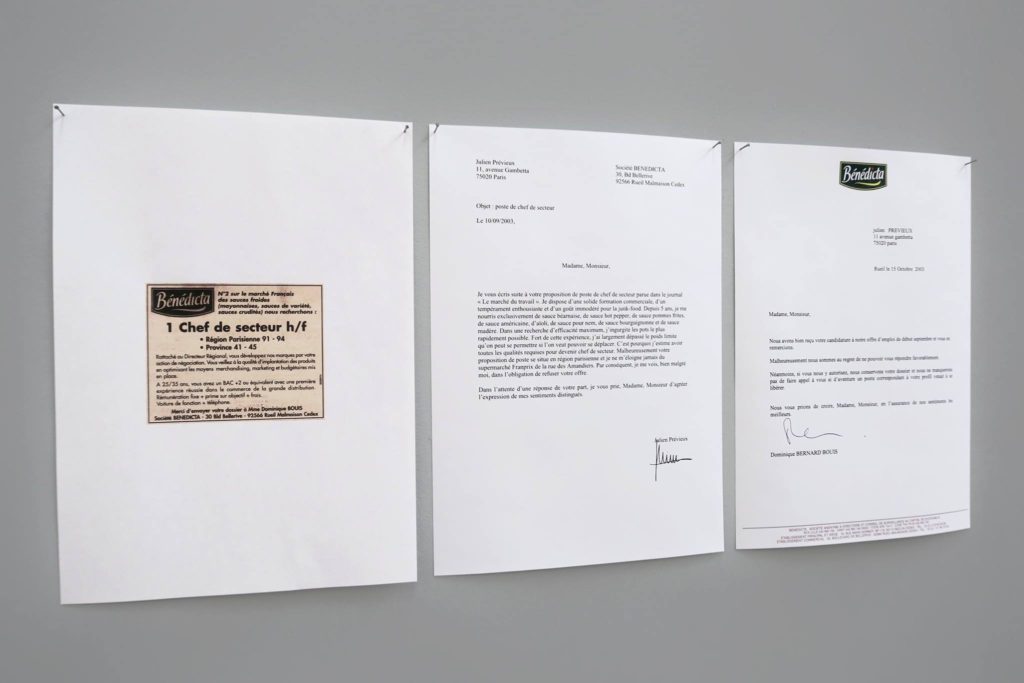

L’ère du post-capitalisme, tant rêvé par les accélérationnistes aujourd’hui, visant l’accélération du projet moderniste, d’émancipation et de démocratisation radicale, reste, pour certains, un fantasme dont on soupçonne mal la prophétie autoréalisante. Ce sera donc par l’humour, l’absurde, le vide ou la dérision que les artistes s’emparent de ce thème, largement revisité en cette année d’anniversaire des évènements de mai 68. Du refus du travail proposé par Marcel Duchamp aux Lettres de non-motivation, ayant fait la renommée de Julien Prévieux, en passant par les pancartes en carton de Laurent Lacotte, ces démarches s’opposent à la colonisation de la vie par la production. « Je suis absent. Appelez tel numéro, si besoin », écrit ce dernier dans son œuvre Office. Rester maître de son emploi du temps, afin de ne pas se plier à la discipline capitaliste.

Aussi ne s’agit-il pas de dénoncer ce que chacun sait déjà ni d’entretenir un système qui se renforcerait de l’intérieur, comme le fit le capitalisme culturel avec la « critique artiste », mais de polariser les valences positives et négatives du travail. Si le capitalisme est devenu plus flexible, plus créatif, plus horizontal, en adoptant le vocabulaire artistique, l’art a lui adapté ses formes entrepreneuriales et ses logiques corporatives. La « critique artiste » identifiée dans Le nouvel esprit du capitalisme, ne peut survivre à la circularité dans laquelle elle se meut. Plus elle s’agite, plus elle critique, plus elle s’enfonce dans les sables mouvants d’un art devenu marché et d’un marché devenu art. Aussi devient-il plus pertinent de ménager des zones critiques, dans lequel le relativisme fait office de résistance, à l’image du poing levé du personnage de Sven’t Jolle. Ainsi pourrait-on parler de « revanche de l’art » et songer à la manière dont Adrian Melis a détourné sa bourse de production afin d’interroger le rôle ambigu de l’art. L’artiste cubain avait en effet proposé une offre d’emploi lors d’une résidence et confié à l’employée sélectionnée la tâche d’imprimer les CV de tous les autres candidats (soit 2 767) pour ensuite les détruire à l’aide d’une broyeuse, comme autant de vies réduites en lambeaux par le travail.

Les vidéos de Bertille Bak ou de Mika Rottenberg pourraient être les manifestations les plus ad hoc de cet état d’absurdité. Plutôt que de dénoncer l’inutilité de certains bullshit jobs, comme couper et peindre des yeux de crevettes pour créer des flacons décoratifs, l’une et l’autre réalisent des fictions politiques. Elles tirent et exacerbent les tendances à l’abstraction du capitalisme pour mieux en retourner les effets aliénants.

Alors la boucle peut se boucler. La prophétie accélérationiste peut déployer ses effets : Work Hard. Have Fun. Make History peut devenir un hymne au post-travail ou au travail inutile, hors de toute chaîne spéculative.