Format cabine

Exposition collective initiée par l’Atelier Le Midi, avec Elvire Blanc Briand (en collaboration avec Philippe Guillemet et Boryana Petkova), Léa Dumayet, Gaëtan Kohler, Emanuele Ravagnani, Morgane Porcheron, Paul Souviron et Pauline Toyer.

Sur une proposition de Marion Zilio, commissaire d’exposition invitée

Centre Tignous Montreuil, du 19 novembre au 18 décembre 2021.

FORMAT CABINE

Es-tu satisfaite de ta taille ?, demanda la chenille.

Montreuil, nous voici au seuil d’un voyage dont on ne sait s’il est sur le point de débuter ou de s’achever. J’ai démêlé pour vous les premiers fils de cet itinéraire. De Lille à Beyrouth, de Nairobi à Bages, de Mexico à Strasbourg, en passant par Marseille, Milan, la Bretagne, le Limousin ou les Vosges, les routes et les rencontres furent l’occasion de nouvelles métamorphoses. Initiée par l’atelier montreuillois Le Midi, l’exposition Format cabine nous plonge dans les méandres d’un périple qui se déploie selon la logique de son contenant : soit une valise de 55 x 35 x 20 cm. Modèle standard, s’il en est, la boîte prend en charge la logistique et les préoccupations des artistes. Elle conte des récits mosaïques depuis des points de vue multiples, comme des bulles de savon virevoltantes qui s’effleurent, se jouxtent, s’interpénètrent puis ne font qu’une, avant d’éclater.

Tramées de souvenirs, d’anecdotes et de sensations diffuses, ces boîtes à l’image du monde se détraquent, puis se recomposent constamment. Des mondes dans des mondes dans des mondes s’imbriquent. La vérité s’est depuis longtemps diluée dans un flux d’informations, où transitent des faits alternatifs, des thèses conspirationnistes et des manipulations politiques, où chacun et chacune lutte pour imposer ou préserver sa réalité. Quand, à l‘intérieur de ces mondes, d’autres tissent des relations de coprésence entre le visible et l’invisible, en renouant avec les espèces et les milieux terrestres, aériens, maritimes ou cosmiques. Obliques ou spiralées, ces trajectoires se défont d’un horizon perpétuant l’idée de séparation entre le haut et le bas, le ciel et la terre, le bien et le mal. Elles se détournent également de la verticalité d’un pouvoir transcendant qui organise, tel un éclair, ses visions souveraines. Ces déplacements sillonnent plutôt le long de paradoxes qui éclaboussent les surfaces lisses et troublent la masse dense des profondeurs. Dedansdehors, dessusdessous, ce sont les ombres vagabondes, les figures spectrales et cauchemardesques, les distorsions d’échelles, et autres phases de décompensation, ingestion, irisation par où s’exaltent les viscosités de la pensée, la rêverie et les états modifiés de conscience qui manifestent leur présence discrète.

En se logeant dans un contenant, dont le statut renvoie autant au trafic globalisé qu’au tourisme de masse, à l’imaginaire de l’expédition (héroïque, colonisatrice, migratoire) qu’à l’empreinte carbone, au désir d’improduction qu’à l’oisiveté, les œuvres embarquent au cœur de formes de normalisation et d’organisation qui, d’ordinaire, compriment et conjurent les existences déclassées de la raison occidentale. Ouvrant le ventre des « boîtes noires » comme celle de Pandore, les artistes tentent la tumultueuse traversée du miroir. Ainsi les contraintes logistiques, matérialisées par l’enchâssement de caisses rectangulaires, se déplient pour entrevoir des temporalités potentielles (Elvire Blanc-Briand, Philippe Guillemet, Boryana Petkova). Le théâtre des arrières-mondes libère les spectres refoulés de la rationalité occidentale pour de nouvelles cartographies ésotériques (Emanuele Ravagnani). Les appareillages défensifs et offensifs se muent en ornement comme pour mieux s’affranchir du contrôle des apparences (Paul Souviron). Les mutations de la matière appellent l’altération d’un corps dans un autre qui s’hybride en un cocon disloqué (Gaëtan Kohler), et les filiations généalogiques reprennent racines dans le monde souterrain des microcosmes et des fossilisations (Morgane Porcheron). La pensée navigue en eaux troubles et se prend au piège du « trabac » selon d’instables connexions (Léa Dumayet). Enfin le songe d’une nuit vaporise le moi dans l’étirement de nos enveloppements mentaux et artificiels (Pauline Toyer).

Au fil de récits et d’hallucinations individuelles ou collectives, les artistes multiplient les focales non pour faire varier les perspectives sur un même monde, mais pour multiplier les mondes à partir de chaque bulle. Format cabine est à l’image de ces mots-valises qui font bégayer la logique en empaquetant plusieurs sens en un seul.

§ 1

COMPOSER DES MONDES

Elvire Blanc Briand, en collaboration avec Philippe Guillemet et Boryana Petkova

Paper dolores, papier torchon, mine de plomb, cuivre, dimensions variables, 2021.

À la mémoire de Philippe Guillemet

« Un écrin éclaté. Des pavés dépliés. Un format multiplié.

Une boîte. Huit patrons. Une installation.

Nous transportons le un. Le un contient les huit.

Les huit sont tous identiques. Ils sont aussi tous différents.

Ils pleurent. Leurs ombres les précèdent. » EBB

Une boîte à sucre contient des morceaux de sucre, un immeuble contient des pièces : un pavé droit peut contenir des pavés droits plus petits. Infiniment morcelés, comme des fractales.

La logique est rodée, la logistique optimisée. Des mondes dans des mondes s’encastrent. Satisfaction.

Elvire Blanc Briand, joaillière et céramiste de formation, réalise des patrons à partir desquels un parallélépipède se fabrique par variation de pliages et de découpages. 54 combinaisons sont possibles. Elle en sélectionne huit et invite le sculpteur Philippe Guillemet qui avait l’idée d’en perturber la lisibilité en les animant d’une ombre. L’artiste bulgare Boryana Petkova performe le geste. Chacun, chacune projette, insuffle, retient, distord la réalité façonnée par l’autre, tel un théâtre d’ombres ou d’illusions partagées. Ainsi s’éprouve le passage de la troisième à la deuxième dimension, du volume à l’image, de l’objet à sa représentation. Et dans cette (dé)figuration du volume initial se perçoit un sens nouveau : difforme et altéré, spectral et immatériel, qui se joue des idées fixes et des certitudes mathématiques.

Alors la boîte s’ouvre, se détraque, se déplie comme les membres d’un corps fragmenté. L’ombre poursuit cette vie inanimée pour lui insuffler une vibration, donner vie à la stricte et froide géométrie. Elle danse autour de la matrice. Hallucine son potentiel.

Nous sommes toujours déjà dans le monde d’un autre. Le monde s’accélère, les aiguilles du temps défilent, s’affolent. Il n’existe pas de monde objectif et mesurable déjà constitué d’une part, et une myriade de variantes culturelles et subjectives de ce même monde, d’autre part. Il n’y a que des perceptions, des projections, des qualités et des relations qui, lorsqu’elles sont systématisées, composent un monde.

§ 2

LE RÊVE EST L’AQUARIUM DE LA NUIT

Emanuele Ravagnani

Sans Titre (suspension), papier, collage, fils de couture, dimensions variables, 2021.

« …une vie autre que la nôtre s’agrège et se désagrège, composée de nous-mêmes et d’autre chose ; et le dormeur, pas tout à fait voyant, pas tout à fait inconscient, entrevoit ces animalités étranges, ces végétations extraordinaires, ces lividités terribles ou souriantes, ces larves, ces masques, ces figures, ces hydres, ces confusions, ce clair de lune sans lune, ces obscures décompositions du prodige, ces croissances et ces décroissances dans une épaisseur trouble, ces flottaisons de formes dans les ténèbres, tout ce mystère que nous appelons le songe et qui n’est autre chose que l’approche d’une réalité invisible. Le rêve est l’aquarium de la nuit. » VH

« Le monde nocturne est un monde. La nuit, en tant que nuit, est un univers », écrivait naguère Victor Hugo, dans Les Travailleurs de la mer. Lorsque la nuit nous illumine et le sommeil nous éveille à l’éventail des possibles ; lorsque, assoupies, nos yeux de chair se ferment et d’autres s’ouvrent, la réalité telle que nous croyons la connaître se peuple d’étranges créatures.Les voiles de papiers stratifiés dissipent, à l’image de paupières closes, les coordonnées du visible.

Emanuele Ravagnani suspend les murs le long desquels nous pénétrons le labyrinthe de l’outre-monde. Entre la veille et le sommeil, dans le basculement de la lumière à l’obscurité et de la conscience à l’inconscient, émerge un état paradoxal, flottant, hésitant, où les frontières sont poreuses. L’œuvre de Emanuele Ravagnani se loge dans ces entre-deux vaporeux. Latitudes et longitudes y composent des cartographies cryptées, voire ésotériques, où se télescopent écritures et numérologie. En quête d’une réalité alternative, nécessairement précaire et vacillante, le peintre flirte avec les ombres errantes qui s’échappent des corps lumineux au milieu de la nuit. Car aux crépuscules, ces existences spectrales et indistinctes nous observent. Elles nous effraient, tandis que nous piquons leur curiosité. Nous les fuyons alors qu’elles cherchent désespérément à côtoyer nos existences terrestres. Clandestinement et humblement, Ravagnani tisse un langage entre les mondes, les rêveurs et les personnages troublants qui s’y meuvent.

§ 3

PIMPER LES APPARENCES

Paul Souviron

Titre de l’œuvre, autoradio, laiton, métal, argent, …, dimensions variables, 2021.

La capitale du Liban portait déjà les stigmates de son histoire sur ses façades, nombreuses à conserver les traces de la guerre civile. Les immeubles en ruines sont à présent aussi ceux qui ont été ébranlés par l’explosion du port, survenue le 4 août 2020. Les morceaux de verre brisé jonchent encore certaines habitations délaissées, les échafaudages inondent les rues, et les chevaux de frise, ponctuant la ville de leurs pointes hérissées, sont les vestiges de ces barricades. Les colonnes vertébrales de corps disparus, des mille-pattes désespérément immobiles.

Paul Souviron porte une attention particulière à la logique des systèmes D, aux savoir-faire artisanaux et aux détournements industriels, aux cicatrices et aux survivants. S’adapter. Rapidement. Improviser. Bricoler. Alors que plus jeune, il investissait avec Antoine Lejolivet les rayons des Leroy Merlin pour produire directement ses œuvres avec les matériaux en présence, Paul Souviron poursuit sa critique logistique et consumériste en perturbant les échelles entre les objets et leur représentation.

Alors projeté dans les ruelles de Beyrouth, pris dans le quadrillage défensif et offensif de la ville, son trafic et son commerce de bric et de broc, il twiste, tune et pimpe les apparences pour mieux s’en affranchir. Stockant et emmagasinant l’atmosphère sonore de la ville dans sa valise, il exhibe ses trouvailles urbaines telles des bibelots ornementaux tout droit sortis d’un coffre-fort ambulant. Et tandis que ces appareils partagent une étrange étymologie avec les apparats, il transforme ces armatures de guerre et autres protections d’engins motorisés en parures et bagues, dont on dit qu’elles sont aussi de lointains ancêtres de nos bagages à main.

§ 4

UN COCON DEGLINGUÉ

Gaëtan Kohler

Dislocatio, cuivre gravé à l’eau forte, laine de mouton tissée, cire d’abeille et graisse de mouton, dimensions variables, 2021.

Deux volumes en cuivre gravés, l’un comprimé, l’autre dilaté, sont reliés entre eux par une sorte de pompe respiratoire. Tels des poumons ou des vases communicants, soumis à une même pression atmosphérique, les deux corps suspendus cherchent leur point d’équilibre. Au sol, une sorte d’exuvie laineuse, graisseuse et odorante métabolise la dépouille d’un corps après la mue. Recouvert de cire d’abeille et enrichi en graisse de mouton multivitaminée, le tas de poil abandonné, non traité et non lavé, a été longuement raclé de manière à faire réapparaitre la trame et la texture sous les couches protectrices.

Architecte, issu d’une famille de cinq générations de tisserands, Gaëtan Kohler s’intéresse à la plasticité et la transformation de la matière. Comment celle-ci évolue, mute, résorbe ses chocs, se fait l’écho des affects qui la traversent ? Des limites éprouvées par cette dernière, de ses fragilités et de ses forces, il développe un langage formel qui subjectivise l’organique et le moléculaire.

Gaëtan Kohler s’était rendu avec un de ses frères dans un village de tisseurs de tapis traditionnel à Nairobi, au Kenya, pour y produire une matrice tissée en poil de mouton à l’échelle d’un format valise. Alors que la peau et les poils de l’animal éprouvent leur transformation par écorchage, graissage et dégraissage, la déformation du cuivre produit un glissement des plans atomiques les uns sur les autres. Alliage et tissage sont des modèles de fusion et d’entrelacement d’au moins deux composants. L’accord entre deux éléments, miscibles entre eux, qui en forme un troisième. De cette transmutation de la matière par compression, martelage, filage, laminage, estampage, emboutissage, Gaëtan Kohler met à l’épreuve la capacité des matériaux à absorber l’énergie d’un choc et à augmenter leur capacité de résistance à la rupture.

§ 5

LES HERBES FOLLES DE MA GRAND-MERE

Morgane Porcheron

Son jardin, terre crue, terreau, plantes aromatiques, dimensions variables, 2021.

Soucieuse de me faufiler dans les interstices à la recherche de traces, de personnages ou de traumatismes qui auraient révélé la vie insidieuse des sous-sols, je me fis minuscule. À cette échelle, le sol n’a plus la même consistance, cela grouille et grésille de partout, échange des signaux tous azimuts que mes yeux et mes oreilles auraient été bien en peine de percevoir. Les graines paraissent des géodes et les tiges qui transpercent les opercules, des lances dont les têtes chercheuses se tournent inexorablement vers l’astre extra-terrestre.

Morgane Porcheron s’était rendue à Pluvigner chez sa grand-mère, découvrir « son » jardin Les Fées Feuilles, comme si elle pénétrait dans un endroit tenu secret, en quête d’une origine à défricher. La valise que sa mère lui avait offerte autrefois était devenue le contenant de ce paysage floral et aromatique emprunté du Morbihan. Moulée en terre crue, fragile et promise à une dégradation certaine, elle accueille provisoirement un choix de plantes odorantes et médicinales connues de toutes et tous, cependant que leurs vertus et leurs bienfaits semblent oubliés.

Dehors : thym, romarin, lavande ou sarriette content les histoires d’amour, de jalousie et de guerre qui parsèment les mythologies occidentales nées dans le bassin méditerranéen.

Dedans : différentes sortes de menthes – chocolat, poivrée, ananas ou bergamote – diffusent leur flagrance, telle une réminiscence proustienne en lien direct avec notre mémoire émotionnelle.

Laissées à elles-mêmes et soumises aux intempéries, les plantes et les sédiments organisent leur propre histoire de la fossilisation. Momifiant les déchets des activités humaines, les valises abritent des capsules de temps éphémères où, à cette dimension, l’instant paraît une éternité.

§ 6

LE CŒUR DU TRABAC

Léa Dumayet

Demande pas ton reste, cordes, perles de plomb, pierres, téléphone, fil de nylon, ficelle, tige de métal, dimensions variables, 2021.

Le vent souffle sur l’étang de Bages. Dans ce milieu saumâtre, évoluent en eau peu profonde une faune et une flore qualifiées de « patrimoine écologique à préserver ». Les zostères et les potamots prennent racine dans ces sédiments sableux. Ces plantes marines sont de parfaites alliées pour les espèces migratrices, la belle saison. Parmi elles, les anguilles y séjournent quelques années avant de se reproduire en un endroit unique : la mer des Sargasses, au Nord des Antilles. À bord de frêles embarcations, une poignée de pêcheurs poursuivent une traque millénaire. Fabien habitait dans le 94, avant de s’installer définitivement auprès de son grand-père pour s’initier à ces techniques ancestrales. « Capturer sans demander son reste », tel est son adage. Respectueuses des cycles biologiques des poissons et de l’environnement lagunaire, ces stratégies de pêche sont une invitation à se déprendre de soi pour devenir autre, en se mettant à la place des proies, mais aussi des algues, des courants, du vent et des turpitudes de l’eaux qui façonnent la singularité des milieux.

C’est par ce même geste, discret et soucieux de l’équilibre fragile des écosystèmes, où tout est interconnecté et réciproquement exclusif, que Léa Dumayet échafaude des installations précaires. La valise remplie de filets, de pierres ligaturées, de fils de nylon ou de perles de plombs, elle trace les lignes de nouveaux agencements non plus maritimes mais aériens. Cela flotte dans les airs. Comme les anguilles visqueuses qui naissent et meurent en eau salée, mais grandissent en eau douce, ou ces animaux amphibies capables de vivre sur terre et dans l’eau, Léa Dumayet décline une multitude de milieux tous liés comme une partition de musique. Et dans ce renversement des possibles et d’infinies variations perceptives, les pièges n’attrappent plus que les rêves.

§ 7

AIRLIQUIDE

Pauline Toyer

Air liquide, techniques mixtes, dimensions variables, 2021

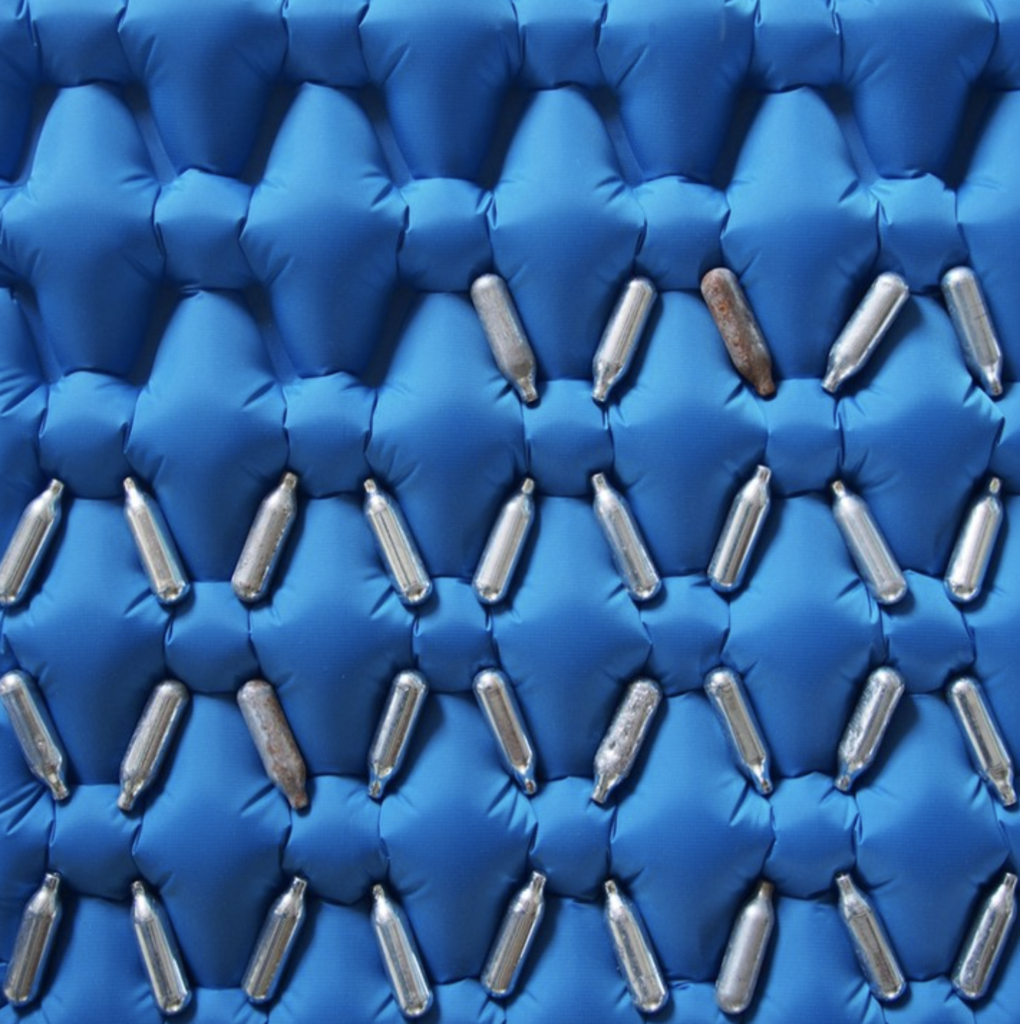

Il y avait un lit de camp, où dormir aurait semblé inadapté. Ne faisait-il pas jour ? Quelle heure était-il, ici à Lille, et en même temps, là-bas à Mexico ? Pauline Toyer avait patiemment composé les motifs de mon égarement. La chambre d’hôtel me revenait par bribe. La couleur des murs, des rideaux. Chaque soir, je luttais pour m’endormir et m’approprier ce lieu impersonnel chargé de vies d’inconnus débarqués avec leur propre bagage. Les paupières lourdes, j’entendais au loin le tremblement des basses sourdre : Pauline Toyer et Celsian Langlois avaient-ils capturé les sons sous l’eau ? Air Liquide était à la fois le nom d’un groupe techno des années 80, et celui d’un leader mondial (appartenant au CAC 40) des gaz pour l’industrie et la santé dans le domaine de l’anesthésie, l’analgésie et les thérapies respiratoires. Je tentais de réunir les indices. Tout était emballé dans des sachets sous vide, comme lorsque l’on passe les dispositifs de sécurité à l’aéroport. Une Ventoline, des briquets, des médicaments, des pipettes, des autotests, des étiquettes… une manufacture du soin qui contrôlait bien davantage. Et à chaque fois, du plastique dans du plastique. L’air y avait été retiré. Société asphyxiante que l’on tente de conjurer par l’inhalation de gaz hilarant, dont les cartouches de proto ont été patiemment ramassées sur le pavé lillois par Julie Bernou. Mes poumons se compressaient. L’oxygène commençait à manquer. Contemplant les lignes droites, noires et blanches, d’un vulgaire code-barre, celui-ci m’apparut comme la clé d’une énigme à reconstituer. Suis le Lapin blanc, disait-il. J’inhalais les volutes d’une fumée épaisse pour me donner de la consistance et gonfler artificiellement ma poitrine. Ragaillardie, j’observais. Chaque chose a sa place. Une place que seule la logique des fictions borgésiennes aurait pu accueillir. Sous ma langue, la déliquescence d’un bonbon acidulé m’assimilait soudain à ce corps étranger qui, délicieusement, me vaporisait.

Crédit photos : © Atelier Find Art