Une esthétique de l’épuisement

« White Screen #2. Une esthétique de l’épuisement », Espace d’exposition en ligne de Jeune Création 66e Édition, Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin, janvier 2016.

Commissariat : Caroline Delieutraz et Kevin Cadinot

Lorsque Brian O’Doherty publia le recueil d’essais Inside The White Cube. The Ideology of the Gallery Space, loin de lui l’idée d’en faire l’apologie. Il s’agissait au contraire de démonter la construction historique du cube blanc et de mettre à jour la somme de controverses qu’il résume. En investissant le site White Screen, initialement fondé par Emilie Brout et Maxime Marion, les deux artistes commissaires, Caroline Delieutraz et Kevin Cadinot, revisitent l’espace prétendument neutre et apolitique du cube blanc à la lumière d’un art que l’on range désormais sous la topique passe-partout de « post-internet ». Du cube à l’écran, de l’écran aux objets en 3D, c’est encore l’effet du contenant sur le contenu qui fait l’objet d’une critique de la part des artistes. Le contexte est devenu le contenu, mais un contenu en perpétuelle dispersion. Aussi, à quoi bon faire une exposition en ligne, quand tout un chacun a de nos jours la possibilité d’être créateur et curateur de contenu ? Comment les artistes contournent-ils l’écueil du réel et du virtuel, du matériel et de l’immatériel, au sein d’un non-lieu qualifié volontiers d’immersif, alors même que les objets qui s’y déploient n’ont de consistance que l’effet du réel ?

Tandis que les logiciels de modélisation, de retouches ou les jeux vidéos disposent d’un éventail de textures, de calques ou de filtres permettant de rivaliser avec la réalité, voire de l’upgrader, que l’économie numérique lisse et esthétise toujours davantage les images, c’est vers une interface, aussi simple que modeste, que le choix des commissaires s’est porté. La ligne d’horizon reconnaissable entres toutes, du logiciel de 3D de Google SketchUp, séparant d’un aplat vert un ciel bleu, devient un théâtre d’expérimentations tel un retour fondamental vers des outils capables d’imiter aussi bien le croquis à main levée que le dessin technique le plus osé. Des actualisations infinies à l’extraordinaire plasticité des objets se joue une tentative d’épuisement des possibles, de passage aux limites du système, comme une lutte de l’homme contre le programme, du contingent contre le prévisible. Semblables à des icônes de bureau, les œuvres apparaissent telles des passerelles activant leur propre univers autonome. Sans doute faut-il voir dans ces formes archaïques, le désir de maitriser quelque chose qui échappe sans cesse, dont l’évolution ultra rapide et l’automatisation nous a depuis longtemps mis à l’écart du processus créatif. À moins que le recourt à l’épuisement des formes et à l’indifférence qui s’en suit ne témoignent du désir de court-circuiter les programmes, de les rendre, précisément, imprévisibles.

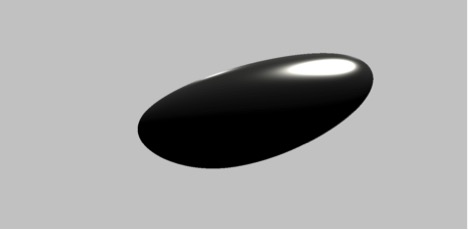

Réactualisant la série de dessins River, Rocks and Smoke de John Cage, Olivier Jonvaux produit des modèles de galets numériques sous « licence art libre » qui flottent dans des sortes de calques en attente d’un contexte. La version synthétique de l’objet ne désigne qu’une série d’algorithmes, dont l’effet réaliste n’a plus que son nom pour rappeler la croyance qui le soutient. Mais à l’image des galets de rivières façonnés par le temps et le cours de l’eau, ces fichiers soumis au principe de copyleft sont destinés à être diffusés et transformés selon leurs utilisations. L’aléatoire du Yi-King défendu par Cage est donc troqué par un générateur computationnel qui ouvre, au-delà de son caractère programmatique, une voie au non paramétrable.

Olivier Jonvaux, River Stone (3), 2014

Du caillou esseulé au mapping de Joe Hamilton, ce sont les passages du micro au macro, du plan de surface au feuilletage de couches et de calques qui évoquent une esthétique de l’épuisement. Ici un ensemble de textures organiques ou artificielles, d’images de synthèse ou issues de satellites organisent un paysage hybride, où le décalage des strates redistribue les logiques perceptives héritées de la Renaissance, en offrant l’illusion de profondeur et de différentes vitesses. Entre frontalité et immersion, plans en élévation et cartographies aériennes, Indirect Flights tisse une poétique du non-événement au sein de la prolifération et d’un espace de flux.

Joe Hamilton, Indirect Flights, 2015

Il en va de même pour le mur conceptualisé par le collectif From Paris 1. Pensé à l’aune d’un ctrl+z permanent, où les choses se répéteraient à l’infini, toutes différentes mais toutes égales aussi, le mur devient la métaphore d’une indifférence à l’événement. Mu par un temps lisse qui aplatirait de son continuum fluide la chose et la liquiderait, le mur devient la condition d’une actualisation sans fin ni finalité. À l’instar de Georges Pérec se livrant à une description obsessionnelle et méticuleuse du quotidien, l’épuisement des possibles, plutôt que de nier la chose comme la spontanéité créatrice, révèle un autre usage qui repositionne le regard sur ce qui nous entoure.

From Paris 1, Épuisement, 2014

Si la machine analogique enregistre tout, c’est-à-dire aussi tout ce qui ne fait pas sens, tout ce qui est au-delà ou en deçà de la perception humaine, le projet Lazy Pixel de Julien Borrel évoque lui l’écart visuel entre le code et l’information. En utilisant le principe de compression vidéo, qui réduit le poids d’un fichier, mais aussi la quantité de données, l’artiste ne révèle que les informations utiles, celles apportant un changement dans la perception d’une image à l’autre. L’image fixe est, elle, détruite, réduite au fond vert des incrustations et des postproductions numériques. Si bien que l’algorithme filtre, sélectionne et n’enregistre que le contingent.

Julien Borrel, Lazifier, 2015

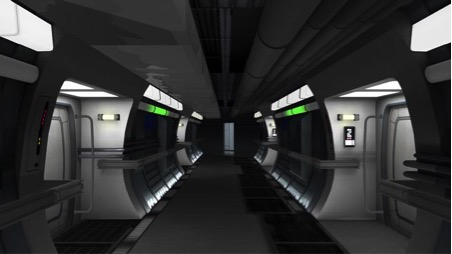

Serafín Álvarez aborde la notion d’immersion au travers d’un dédale labyrinthique modélisé en 3D et inspiré de scènes de sciences-fictions. Ainsi de Tron à Dune en passant par l’Odyssée de l’espace ou Alien, on erre dans un décor de jeu vidéo comme une souri à la recherche d’une sortie inexistante. La vue subjective accompagnée du bruit des pas ajoute aux séquences une certaine tension, de sorte que le suspense progresse de couloir en couloir tandis qu’il ne se passe jamais rien. À l’heure où les stratégies markéting rivalisent d’ingéniosité pour capter notre attention, l’enchainement des séquences, tel un zapping de non-lieux, nous rend d’autant plus vigilants et conditionne une attente de l’événement.

Serafin Alvarez, Maze Walkthrough, 2014

Plus poétique, l’œuvre de Carine Klonowski propose de suivre le coucher du soleil dans les arcanes du jeu GTA. Prostré devant la plage de Los Santos, moteur et radio allumés sur une piste diffusant un son hip hop en boucle, l’artiste révèle l’envers d’un décor plus cinématographique que vidéoludique. Ici, les variations chromatiques et atmosphériques composent des environnements empreints d’un certain romantisme trash. Revisité au sein d’un dispositif immersif simulant le rêve hollywoodien comme l’univers Gangsta, l’imaginaire du coucher de soleil recouvre le kitsch des cartes postales, tandis qu’il évoque une esthétique de l’imperceptible. De même que chez Álvarez, l’errance appelait l’événement, la posture se veut moins contemplative qu’une tension maintenant le récit au travers de micro-évènements : ceux de passants tournoyant autour de la voiture ou téléphonant. Or si ces derniers avaient pour fonction de remplir l’espace, de lui donner l’air du réel, le semblant n’apparaît que plus vrai.

Carine Klonowsky, the den of the Sun (Los Santos), 2016

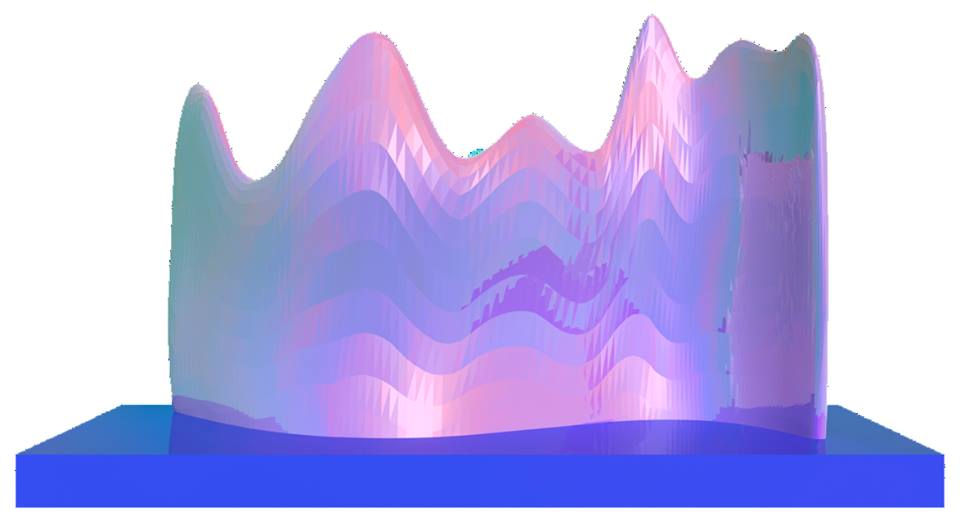

La série Trophies d’Alix Désaulliaux se présente, elle, tel un référencement des formes et des couleurs disponibles dans la palette numérique. Chaque jour une nouvelle version est proposée sur le site, toutes sont téléchargeables et imprimables en 3D. Icônes glorieuses des jeux vidéo, ces trophées ne semblent devoir leur présence qu’à la recherche graphique qui en détermine la configuration. Comme une quête sans sens, ces collections mobilisent un imaginaire de l’ornement et de la gratification, dont la typographie résulte d’un épuisement des possibles, et dont les limites ne sont perceptibles que dans le passage à leur impression 3D. Soudain le réel se fait plus pauvre, plus artificiel, plus plat, malgré les reliefs, plus néfaste aussi, dans la plastification généralisée qu’ils augurent. Si bien que ce n’est tant la récompense que son illusion qui s’offre jour après jour.

Alix Desaubliaux, Trophies, 2014

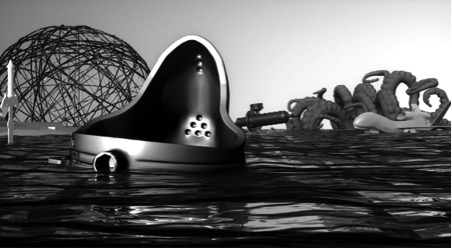

Enfin la vidéo de Morehshin Allahyari & Daniel Rourke évoque un monde apocalyptique, où des objets modélisés en 3D à l’aspect surréaliste ou fonctionnel flottent tels des détritus dans une mer noire tout aussi polluée que virtuelle. Sorte de trophées déchus de leur piédestal, constituant le 6e continent tant redouté, la dystopie rejoue la menace de la plastification du monde examiné par Roland Barthes dans ses Mythologies. Les artistes fondateurs du manifeste The 3D Additiviste cookbook, en référence à l’ouvrage de recettes anarchistes de William Powell, proposent un manuel visant à repousser les limites physiques et conceptuelles de l’impression 3D. Tout en soulignant l’impasse écologique dans laquelle cette révolution nous entraîne.

Morehshin Allahyari & Daniel Rourke, The 3D Additivist Manifesto, 2015

Chacun des artistes active à sa manière une posture du retrait, où le travail opératoire des logiciels est mis en réserve, comme détourné de son caractère programmatique. L’épuisement des possibilités offertes par la machine conduit alors à une indifférence ; indifférence positive qui se présente comme l’envers, ou le revers, d’un monde simulé nous enveloppant de ses textures et de son esthétisation. Sans doute est-ce seulement à cette condition que se démêle peu à peu le rapport entre une immersion quotidienne et le regard que nous portons sur elle. Sans doute ces stratégies sont-elles nécessaires afin de devancer le rythme de la distribution, de la décentralisation et de la dispersion. Épuiser les possibles ne revient donc pas à vider le réel de son potentiel algorithmique, mais plutôt à le dérouler, l’anticiper ou courir après lui pour rendre compte de ses controverses.