Sandrine Pelletier …nous arrivons toujours trop tard

… nous arrivons toujours trop tard

L’œuvre de Sandrine Pelletier conte le récit d’une exploration, dont le fil d’Ariane nous guide de territoires en matériaux le plus souvent transformés par l’action dévastatrice et revitalisante du feu. Loin des schémas narratifs glorieux des romans d’aventures, issus des traditions littéraires et savantes de la Modernité, elle échafaude des histoires vacillantes, parfois monstrueuses, en rupture avec nos échelles temporelles. La flèche du progrès semble brisée, l’imaginaire du voyage court-circuité. Il n’y a plus rien à découvrir ni à conquérir. Nulle part où se perdre ? Nous arrivons toujours trop tard. De Fukushima où elle se rendit lors de la catastrophe nucléaire en 2011, au Caire où elle s’installa l’année suivante au lendemain des Printemps arabes, en passant par le Liban où elle séjourna à plusieurs reprises, Sandrine Pelletier navigue à travers des zones sensibles et les décombres de passés révolus. L’exotisme d’antan a cédé sa place à des paysages dévastés ou désertés, en proie au chaos ou à l’ingérence politique. Ici gisent des aventures et des vies harassées, des morceaux de bois carbonisé, des affiches arrachées, des métaux rouillés, des miroirs sans tain, où l’accident, l’erreur et l’imprévisible sont au cœur d’événements qui n’en sont pas, qui n’en sont plus.

Sont-ce cela les ruines de l’Anthropocène ?

Un champ de désespérance où nos vanités ne cessent de nous rappeler à notre arrogance ?

Où nos miroirs ne nous renvoient que les reflets de notre cruelle absence ?

Pourquoi l’humanité n’a-t-elle cessé de projeter ses désirs de catastrophes, des tragédies grecques aux dystopies contemporaines ?

Pourquoi le monde n’en finit-il pas de finir ?

Les crises de se superposer ?

Les catastrophes de se répéter ?

De l’exploration à l’exploitation, il n’y eut qu’un pas. L’humanité avait accepté la tentation du pire. Pour faire face au désastre, dis-astro, fallait-il renouer avec nos astres ?

Jetlag cosmique

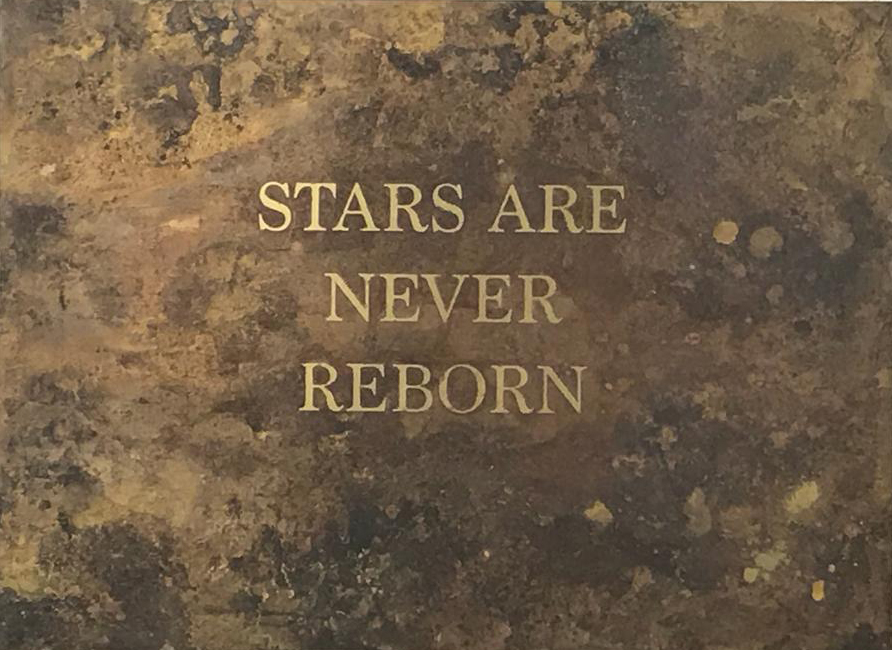

Il est toujours trop tard. Nous vivons dans un jetlag cosmique permanent. La lumière des astres que nous voyons, ici et maintenant, est toujours celle d’un là-bas, autrefois. Huit minutes nous séparent de l’éclat du soleil, quatre ans de son étoile la plus proche. Si bien que nous percevons les objets célestes toujours avec un décalage, tels qu’ils étaient au moment où ils émirent leur lumière. Se pourrait-il alors qu’entre-temps, certains astres, situés à plusieurs millions d’années-lumière, se soient lentement désagrégés ou aient explosé en supernovas ? Ces feux d’artifice stellaires dateraient-ils d’une époque où notre espèce n’existait pas encore, voire seraient-ils antérieurs à la formation de la Terre et de notre soleil ? Faut-il attendre le futur pour voir le présent ?

L’œuvre de Sandrine Pelletier se situe dans cette ellipse temporelle qui tient passé, futur et présent dans une circularité, tout à la fois prodigieuse et occulte. Énigmatique, la série Black Sun (2018), composée de 125 disques en laiton érodés à l’acide et aux sulfates puis rehaussés à l’encre, semble une lointaine évocation de cet art divinatoire par les astres. À la surface dorée de ces tondi, semblables à des sphères cosmomorphes, s’écrivent les moires d’un chaos fertile, dont la couche de vernis réfléchissante apparaît comme une invitation à l’inclusion de nos vies éphémères. Cette œuvre véritablement collective fut réalisée grâce au savoir-faire traditionnel des artisans locaux, dans les rues étroites du bazar du Vieux Caire. Celle que l’on nommait al-Qāhira, القاهرة, « la Victorieuse », « la Conquérante » ou encore « celle qui nargue ou défait », abrite désormais le souvenir vétuste et touristique d’une Égypte antique, dont la proximité avec les grandes pyramides de Gizeh ne fait qu’affirmer son inexorable chute. En dépit de cet imaginaire de la fin, ces soleils noirs pareils à des miroirs creusant l’abîme permettent d’entrevoir et de renouer avec les relations contingentes et organiques que les êtres humains tissent depuis toujours avec le cosmos, jusqu’à ce que la mise en ordre du monde par la Modernité ne nous coupe d’une forme d’osmose avec ce dernier. Entre chaos et cosmos, ordre et désordre, l’œuvre de Sandrine Pelletier tend à nous immerger dans un entre-deux chaosmique.

C’est encore le récit de cette relation qui se découvre dans son installation Negma réalisée avec Julian Schmid, dans le désert du Fayoum, au printemps 2016. Au milieu du sable à perte de vue, là où transitent les peuples nomades bédouins, s’élevaient des poutres de bois brûlé, dont on ne savait si elles étaient les vestiges d’anciennes constructions ou les prémices de ruines à venir. Cette structure/sculpture, ainsi que l’artiste la désigne, pointait en réalité vers les constellations et les étoiles (nejma, نجمة,) que tout un chacun devrait connaître. Elle soulignait l’horizon comme autant de points de fuite, et contait l’aventure d’une autre collaboration. Ici encore, le récit se refuse à une fin lisible et linéaire, ou qui serait le fait d’un seul individu. L’œuvre de Sandrine Pelletier nous parvient comme le bruit d’une légende ou d’une rumeur. Davantage que ce qu’il est, il reflète le réseau de compagnonnage qui se tisse entre des êtres souvent exilés, voire précarisés. Ainsi de ces deux Soudanais embarqués pour les besoins du projet, qui cohabitèrent avec l’artiste sous des tentes de fortune attendant ensemble, des jours durant, que le bois n’arrivât à destination. Alors que les nuits s’enchaînaient sans que le travail ne puisse être réalisé, le ciel étoilé dressait chaque soir la carte de souvenirs passés en se faisant la toile de fond de confidences et de partage d’expériences. Comme une évocation de ces nœuds de vie, temporairement partagés, Sandrine Pelletier se saisit des techniques de marin connues par l’un d’eux pour fixer entre elles les poutres calcinées. Composante inextricable du travail de l’artiste, le feu que l’on dit fou est aussi associé au fatum, au destin. À la fois lumière et ténèbres, énergie vitale et ravageuse, passion et fureur, le feu est à l’origine des bâtonnets de fusain, dont l’artiste affectionne l’intensité du noir et la trace fugace qu’ils laissent, mais il est encore ce qui détruit le bois et le rend imputrescible. Du fusain aux poutres, Sandrine Pelletier bouscule les échelles de grandeur et semble animée par le désir d’arrêter le temps.

L’esprit du lieu

Se saisissant de la contingence d’un site, de sa mémoire collective et des petites histoires individuelles qui le composent, Sandrine Pelletier ne cesse de perpétuer, comme un arbre poussant sur lui-même, les forces en présence. Et cela au risque parfois de l’implosion, à l’instar de Diorama, réalisé avec Olivier Ducret en 2014 pour le centre d’art du Vent des Forêts à Fresne-au-Mont. Exposé au temps qu’il fait et au temps qui passe, Diorama se fondait sur une terre endeuillée portant les stigmates de la bataille de Verdun (1916). Dans un ultime rituel, l’artiste délimita un cercle de plus de 12 mètres de circonférence, et construisit un four verrier en torchis à même le sol. L’explosion accidentelle du four transforma le disque en un trou noir en prise avec des forces telluriques. Sous terre, la galerie se métamorphosa en mausolée, tandis qu’au-dessus se maintient toujours le théâtre de pyramides composées de bois cramés et d’éruption de verres.

Aridité du désert, humidité de la forêt, mais aussi glacier d’Aletsch, temple protestant[1] ou jardin du Musée d’Art Contemporain Africain Al-Maaden à Marrakech, toujours il s’agira pour l’artiste de « faire milieu » en ayant comme premier partenaire l’esprit du lieu. Ainsi de l’œuvre Cascade, réalisée en 2020 à la Ferme Asile à Sion, où elle allongea et multiplia les poutres et contreventements de la charpente. Sans doute puise-t-elle cette esthétique des forces des édifices gothiques, dont les architectes médiévaux passèrent maîtres dans l’art des contreforts, des voûtes et des arcs-boutants qui agencent autant de forêts de béquilles permettant de répartir les poussées et les résistances. La circulation des énergies ravive l’idée que toute chose découle d’une autre, que la vie est un continuum qui se développe de corps en corps comme des poupées russes. Structure fractale, où des logiques de miroir raniment l’art du vitrail, du plein et du vide, son œuvre se loge dans les trous du réel non pour les colmater, mais pour les sublimer.

De ces amas et de ces tas informes, parfois carbonisés, où la vie se tient péniblement dans une frange liminaire, Sandrine Pelletier force notre regard, cherche à pénétrer l’incongruité de notre quotidienneté. Là où nos catégories n’ont plus de mots pour les désigner, là où les monstres se tapissent et le refoulé tente de s’extirper. Dans ce chaosmose se loge pourtant la moitié de la vie. Une vie qualifiée d’immonde et que l’on s’évertue par tous les moyens à tenir hors du monde, du mundus où ne saurait exister que ce qui est « propre, pur et ordonné ». En revalorisant les rebus, les freaks et les accidents, soit l’ensemble de ce que nos aïeux n’ont cessé de vouloir cloisonner, enfermer, invisibiliser, l’artiste ouvre la porte d’un récit inexploré, dont la syntaxe reste à inventer, les mots à imaginer, les protagonistes à rencontrer. Partout.

L’œuvre de Sandrine Pelletier s’arpente et serpente par le milieu. De ses pérégrinations dans les rues du Caire, elle réalise de nombreuses photographies – dont certaines sont reproduites dans la présente publication. Tout à la fois art et non art, celles-ci sont la marque d’un rapport au monde qui observe, explore, rencontre, au ras des choses. Là où d’autres ne perçoivent que désolation et résignation, Sandrine Pelletier tente plutôt les résonances et les précipitations de tout ordre. De même qu’il n’est de monstre que par l’effet qu’il produit, la beauté réside dans l’œil de celui ou de celle qui regarde. Ready-made ordinaires, ces amas d’ordures se transfigurent en sculptures de rue, et se métamorphosent d’objets à sujets. Alors un fauteuil cabossé abandonné à la poussière de la rue, lié par une chaîne rouillée au pied d’une table démembrée, apparaîtra comme le protagoniste d’une narration circonstanciée. Aux héros de la grande histoire et aux nomenclatures hiérarchiques, l’artiste choisit de se rendre attentive à ce qui échappe, aux choses triviales, anecdotiques, secondaires. Elle superpose plutôt qu’elle ne juxtapose, entremêle et enchevêtre plutôt qu’elle ne divise.

Dédale dedans-dehors, nous nous retrouvons enfin dans l’Espace Projet du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne au cœur d’une galerie des glaces, déglinguée. Des pans de verre souples comme les voiles d’un rideau agencent le labyrinthe de nos fragiles existences. Semblables à des peaux ou des vitraux, ces panneaux de verre sont les mêmes qui servent de lamelles pour microscope dans les laboratoires. Avec l’installation XXX XXXX XX, Sandrine Pelletier organise des « coupes » dans l’épaisseur du présent, installe des indices de notre cruelle faiblesse. Des murs invisibles s’élèvent tels des mirages miroitants, où l’écho du vide offre le sentiment d’évoluer dans une quatrième dimension.

Nul commencement ni dénouement, mais des récits à l’échelle du cycle de la vie et de la mort. De ses débuts où, encore étudiante, elle travaillait le textile et réalisait des masques de catch en crochet, les archives et les traces semblent avoir disparu. À partir de l’existence de ces jeunes anglais pratiquant le backyard wrestling (série Wild Boys, 2002-2005), dont les prises bon enfant finirent par devenir ultra violentes, voire suicidaires, Sandrine Pelletier met dos à dos deux logiques d’enfermement. Celle de ces femmes, recluses au foyer, sommées de broder comme pour mieux être domestiquées, et celle de ces jeunes abandonnés à la rue, dont la survie devient le spectacle de la violence d’État. De ses débuts donc, où elle cherchait encore à redonner un visage à celles et ceux qui sont ostracisés, ne subsiste aujourd’hui que l’imaginaire de la lutte et l’intelligence du tressage. Si l’origine de cette démarche n’est plus qu’un souvenir brumeux, et si le milieu ressemble à un vaste champ de ruines où tout aurait brûlé, c’est parce que nous aurions au contraire tout à gagner à admettre qu’il n’y a jamais eu un « avant » où tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, ni un « après » où tout aurait dégénéré. Il n’y a jamais eu de chute ou d’âge d’or sur lesquels nous pourrions nous appuyer. Il n’y a que des moments opportuns qui échappent à la mesure de l’horloge, en épaississant le présent par l’acuité de nos sensations, et dont kairos est le nom.

[1]. Nous faisons référence à l’installation in situ 9,5 sur l’échelle de Luther réalisée en 2017 dans l’Église Saint-François à Lausanne. Cette commande fut passée à l’artiste à l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme protestante en Europe. Elle se composait notamment de 95 échelles de bois brûlé.

Laurence Schmidlin (éd.)

Avec des textes de Laurence Schmidlin et Marion Zilio.

Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, 2021. Coll. Espace Projet, no 3.

(FR/ANGL), 32 p., env. 45 ill.