Mehryl Levisse. L’ornement subjectivé

Mehryl Levisse, où l’ornement subjectivé, exposition personnelle « Il faut du bruit pour entendre le silence », Galerie Bertrand Grimont, Paris.

Les thèmes des mascarades, des métamorphoses, de l’androgyne ou des individuations multiples sont apparus, telle une loi du genre dans les pratiques et les discours le long du XXe siècle, précisément car ils imprégnaient l’époque d’une nécessité. Celle, d’abord, de s’affranchir d’une identité une et figée, façonnée au cours des siècles comme instance de contrôle et instituée par la photographie comme représentation. Celle, plus souterraine, d’abandonner un système de référence, où les notions de « moi » ou de « je », si utiles pour imposer la supériorité de l’humain sur le reste du monde et les autres règnes, seraient élevées au rang de valeurs cardinales.

De Claude Cahun à Cindy Sherman, en passant par Michel Journiac ou Warhol, la photographie est devenue une technique de soi, susceptible de compléter et de sculpter son personnage. Les « captations photographiques » de Mehryl Levisse, tout à la fois mises en scène et promises à la vélocité, ne se contentent pas de s’inscrire dans une filiation à l’histoire de l’art, elles poussent un peu plus loin la compréhension de soi et notre relation au médium. Ce n’est plus l’intériorité inquiète d’un sujet face à lui-même ni la liquidation de ce dernier dans l’image, ou encore la logique deleuzienne des devenirs minoritaires qui motivent l’artiste, bien que tout cela à la fois, mais une vision holistique en phase avec les problématiques contemporaines. Lorsque l’on a tué le sujet, fait de l’homme un devenir-femme ou un devenir-animal, fait du corps un décor, que reste-t-il ?

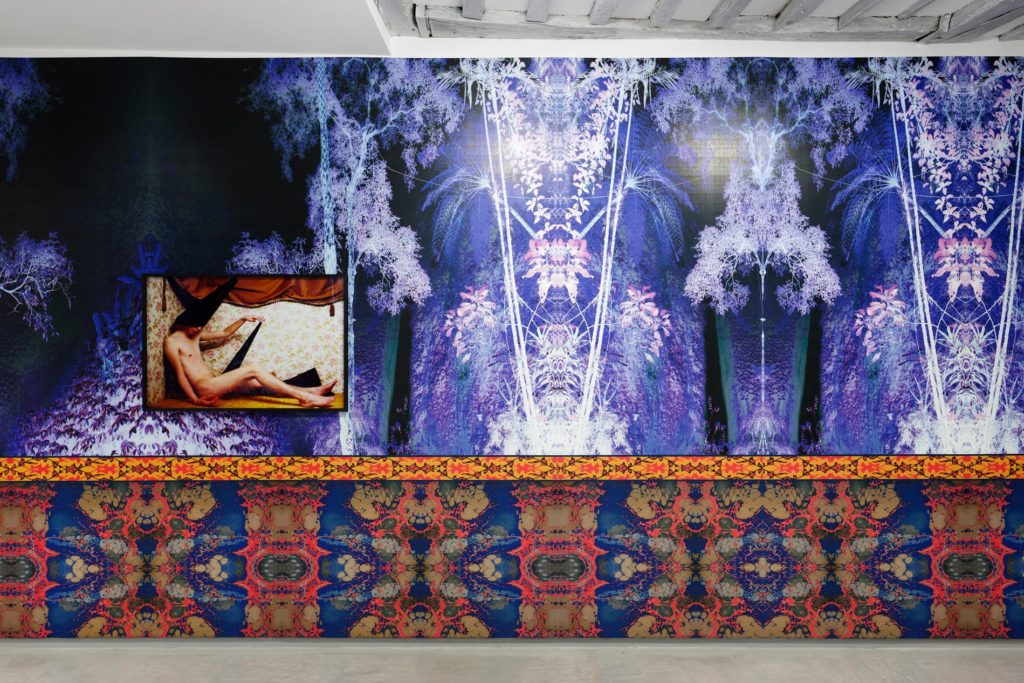

Ici une vaste scénographie, aussi baroque qu’onirique, où l’anonymat recouvre sa présence au monde. Pour sa première exposition personnelle en galerie à Paris, Mehryl Levisse investit les arcanes de celle de Bertrand Grimont pour une expérience tout à la fois visuelle et sensible, politique et esthétique. L’apparat contamine les parois de la galerie tel un organisme qui envelopperait diverses strates identitaires tout en devenant un prolongement de ces dernières. Les captations installent, sans la figer, une relation particulière entre le regardant et le regardé qui ne cède ni au repli identitaire ni à un éventail sans conséquence. Plus que des jeux de réversibilité de corps au décor, les murs deviennent une extension de l’identité, dans lequel les catégories d’ego ou d’intériorité n’auraient plus cours.

Aujourd’hui les questions, si ambiguës, liées à l’identité tendent vers deux extrêmes que tout oppose : un repli de l’homme sur lui-même par des reterritorialisations d’ordre nationaliste, corporatiste, raciste ou paternaliste, telles qu’en témoignent certaines séries de Meryhl Levisse. Ou, au contraire, une vision dépliée de celle-ci à des entités autres, collectives, humaines ou non-humaines, dans l’idée d’un parlement élargi. Ainsi le papier peint intitulé Le jardin des souvenirsse fait l’écran de projections infantiles, de songes et de récits animistes ou chamaniques. Aux devenirs-autres et autres entre-deux se joue désormais une reformulation de soi qui passe par des cosmogonies. En revisitant le thème des Hidden mothersde l’ère victorienne, lesquelles se dissimulaient voilées en maintenant leur progéniture le temps de la pose, la série des mères cachées incarnent des traits d’union ontologiques insoupçonnées et pourtant bien réelles. Les schémas anthropomorphes éclatent au profit de mondes et de règnes plus larges et complexes dans un devenir cosmomorphe. À l’image de « Faire tapisserie », il ne s’agit pas tant de se rendre invisible, mais attentif et présent à ce qui nous entoure. Dès lors, contrairement aux photographies de Francesca Woodman, l’anonymat et le mimétisme ne procède pas tant d’une fuite pathologique du sujet, que d’une adaptation, voire une assimilation positive à l’ornement, sous la forme d’une subjectivité cultivée. De nouvelles alliances voient le jour et des modes d’existence officieux s’animent d’une quasi-vie en même temps qu’ils contiennent une part de nous-mêmes, de notre mémoire et de nos affects.

Si l’humain n’est plus au milieu du monde, mais est devenu milieu, il tend à se fondre dans l’environnement en l’accompagnant dans ses transformations. Ce dernier ne saurait par conséquent se réduire à entourer l’humain en l’individuant : il en est bien davantage son partenaire, le moyen par lequel se pense une communication inter-êtres.