Chronique d’une fin annoncée

Disaster – The End of Days

Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin

L’exposition Disaster – The End of Days à la Galerie Thaddaeus Ropac entend sonder, à nouveaux frais, les représentations et les imaginaires du désastre dans nos sociétés contemporaines. Sous le commissariat de la galerie et de l’historien d’art Michael Bracewell, ce sont les ressources inépuisables, mais surtout riches d’ambivalence de ce thème qui sont revisitées.

Si le désastre renvoie dans la croyance astrologique au fait d’être né sous un « mauvais astre » (dis-astro) et indique le destin inéluctable de l’homme, la catastrophe est ce qui retourne. Non seulement elle bouleverse et met sens dessus dessous, mais elle est aussi ce qui revient, ce qui se répète dans la compulsion, le vide ou la sublimation. Omniprésentes dans l’arène médiatique, les visions du désastre deviennent le fruit d’une hallucination consensuelle qui consume l’événement. C’est cette même fascination qui se répète en boucle sur nos écrans et qui fait des catastrophes une fiction. De sorte que les désillusions de nos sociétés contemporaines sont à la hauteur de ses illusions et de ses mystifications.

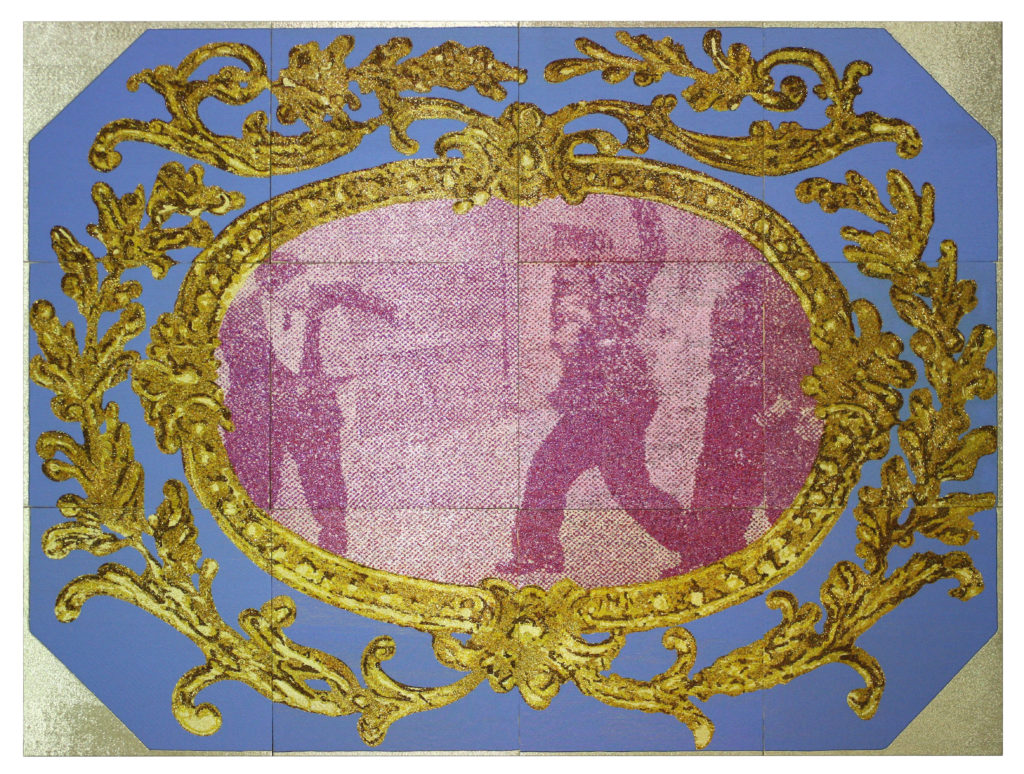

Superposant les niveaux de lecture, Liza Lou offre une parfaite illustration de ce décalage. Inspirés par l’extrême détresse de l’Adam et Ève chassés du Paradis de Masaccio, et des corps massifs de Michel-Ange peints sur le plafond de la chapelle Sixtine, ses Damnés expriment dans toute leur puissance la douleur et la honte de la Chute. Catastrophe absolue, cette scène biblique est le théâtre d’une rupture absolue. Toute aussi vive que l’angoisse qu’elle suscite, elle devient l’objet d’une puissante attraction. Ainsi, l’aspect monumental et rayonnant de milliers de perles du couple primordial offre une nouvelle lecture du péché originel. La robustesse et le gigantisme des corps d’Adam et Ève leur confèrent la posture du héros tragique sur laquelle l’humanité n’a cessé de projeter ses désirs de catastrophe. L’aspect miroitant des corps devient hypnotique, comme si notre regard était happé par leurs surfaces réfléchissantes. Le désastre n’est plus tant l’expulsion que l’esthétisation qui se loge en son creux. La Chute devient dès lors celle des mythes contemporains dévolus au luxe et à la luxure, celle de ces corps bodybuildés poussés jusqu’à l’absurde, ce qu’exemplifie l’aspect doré et scintillant, comme l’huile dont se badigeonnent ces adeptes du culte du corps.

Comme l’avait naguère compris Warhol, notre époque a fait du désastre une banalité, pire elle en a fait son spectacle, répétant inlassablement ces représentations à travers les médias. Or, c’est précisément ce que Mirage de Marc Quinn tente de révoquer en déjouant les stigmates d’une société de communication où les images fuient.

Cette statue grandeur nature fait référence au scandale de la prison d’Abou Ghraib, dont les images se sont diffusées sur la toile en 2004. Sans doute, cette sculpture offre-t-elle une vision contemporaine des Disasters of War de Francisco Goya qui dépeint les mutilations, les tortures, les viols et autres atrocités de la guerre. Cependant, en travaillant ces imaginaires frelatés, en leur donnant la consistance noble du bronze, en faisant de la petite caisse un socle, cette œuvre s’élève au rang d’icône et renverse les mystifications. Elle suspend les fantasmagories quand l’œuvre de Lou les révèle au grand jour. Toute la difficulté pour les artistes travaillant sur l’imaginaire des désastres tient précisément à court-circuiter ces représentations en trouvant des substitutions symboliques. Devenant une sculpture, cette image peut alors être circonscrite, au double sens du terme. Elle est en effet définie et fixée dans le temps, mais elle est également délimitée dans l’espace. Comme pour les Damnés, il est désormais possible d’en faire le tour, d’en révéler la face cachée et, par conséquent, de briser la logique de circulation des images. Dès lors, Mirage peut faire allusion, comme le suggère l’artiste, à un Christ voilé en devenant une image du pardon ou celle d’une crucifixion subliminale.

Cette stratégie du détournement et de l’appropriation d’un imaginaire en échappé se prolonge tout au long de l’exposition. Philippe Bradshaw, revisitant l’une des icônes de la peinture occidentale, Le radeau de la méduse, fait de l’œuvre de Géricault une allégorie de notre enchaînement aux images. Tom Sachs déplie la légende de Challenger et fait de l’orgueil d’une nation un conte en carton.

Dans une autre mesure, Barry X Ball s’attaque à la dimension autocentrée de la catastrophe dans la perspective d’un face-à-face interdit. Figées dans le marbre, les sculptures gorgonéennes brisent en effet le retour spéculaire de notre propre regard captivé. Tel l’Icarus de Jack Pierson, son œuvre boucle le réel dans le vertige des représentations et des signifiants. Loin d’une vision romantique et héroïque du mythe d’Icare, les lettres gisant sur le sol apparaissent dès lors comme les ruines d’un monde ayant fait de sa modernité un mélange de spectacles et de foires. Ici, c’est toute la vanité prométhéenne de la connaissance qui finit par tomber à l’eau.

Allant au bout des choses, l’installation de miroirs de Banks Violette poursuit ce mouvement d’autodestruction. Sous la pression d’un système hydraulique, les panneaux de miroir se brisent lentement. Les reflets du monde, de soi, les illusions et les imaginaires sont emportés dans un geste iconoclaste. Le son crépitant annonce alors subtilement la fin.

Au thème des fins succède ensuite celui des crises et des révolutions qui s’accompagne, comme la catastrophe, de l’idée d’une renaissance, si fébrile soit-elle. Le cadavre de Kadhafi peint par Yan Pei-Ming marque la fin d’une ère, tandis que les figures de propagandes de Mahmoud Bakhshi multiplient les images du pouvoir dans l’intention de les ruiner. Si vaine puissent-être ces stratégies, elles portent néanmoins le désir d’une humanité émancipée.

C’est tout le sens de l’œuvre de Zhang Huan dont les toiles de cendres ne sont pas le signe du chaos, mais la promesse du re-nouveau. L’artiste utilise en effet les cendres d’encens récupéré dans les temples. Avec toute la poésie qu’inspire la réincarnation dans le bouddhisme, l’artiste pose un regard bienveillant sur l’histoire des désastres en Occident. Ainsi précise-t-il, « les cendres symbolisent l’avenir, l’espoir, puisque la mort pour un bouddhiste, c’est la renaissance. C’est tourner l’humanité vers son avenir en rendant hommage au passé. Reconstruire à partir de cendres est un travail de mémoire ».

La réalité des catastrophes passées ou à venir plane sur l’imaginaire des hommes telle une constante. Le monde n’en finit pas de finir. Du mélodrame cosmique à la non-fin du monde médiatisé que nous venons de vivre, nous vivons désormais, comme l’écrit Peter Sloterdijk, « à une époque où l’apocalypse de l’homme est quelque chose de quotidien »[1]. Les disasters portent, en définitive, une double contradiction. Ils mettent en échec le désir de toute-puissance de l’homme, mais en même temps, ils sont habités, de manière plus ou moins consciente, par l’ambition ou le fantasme d’une transgression radicale. Ils achèvent un cycle de vie, duquel peut jaillir une humanité régénérée. Ainsi, lorsqu’une catastrophe avance, c’est davantage la perception du monde qui change et non le monde en lui-même.

Image de couverture Barry X Ball, Envy, marbre, 2008 – 2011. (Courtesie de la galerie)

[1] Peter Sloterdijk, La Domestication de l’être, Paris, Mille et une nuits, 2000, p. 74.

2011, huile sur toile, 280 x 400 cm