Darkroom in Use. Matthieu Boucherit

Darkroom in Use, exposition personnelle de Matthieu Boucherit à la Galerie Valérie Delaunay, du 3 mai au 16 juin 2018, Paris.

« Si la répétition nous rend malades, c’est elle aussi qui nous guérit ; si elle nous enchaîne et nous détruit, c’est elle encore qui nous libère » [1].

Fut un temps où les photographes passaient d’innombrables heures enfermés dans des laboratoires à développer leurs prises de vue. Baignées dans une lumière rouge inactinique, les darkrooms étaient une fabrique à images, un lieu de révélation dans lequel des procédés chimiques et physiques travaillaient l’émulsion sensible d’images en devenir. En transformant la galerie en laboratoire, Matthieu Boucherit déplace la darkroom vers un autre registre, non pas technique ou économique, mais clinique. La boîte noire dont il s’agit de pénétrer le fonctionnement opaque concerne alors un autre appareil de traitement de la perception et de la mémoire.

Ce n’est pas un hasard si la psychanalyse est contemporaine de l’invention de la photographie, et si leurs vocabulaires respectifs coïncident si étroitement : appareil psychique et optique, espace de projection, révélation, latence, transfert, écran, flash… L’œil n’est jamais neutre. Il transforme la réalité pour en faire des images qui nous pénètrent en retour, et se branchent sur nos pensées et nos sentiments. La saisie du réel par la photographie a conduit à tout enregistrer, de manière indifférente au sens et au sensible. Tandis que le monde se doublait en images, que les clichés s’empilaient sans fin, gagnant en indifférenciation et se reformant en nous en constellation de souvenirs plus ou moins refoulés, la cure psychanalytique – inspirée de l’hypnose – libérait la parole sans tri, sans jugement ni discrimination. Cette dernière découpait notre film intérieur en séquences, jusqu’à la disparition graduelle de ses effets perturbants. L’une et l’autre répétaient inlassablement les images, la première au risque de la saturation, la seconde pour en évacuer la charge traumatique.

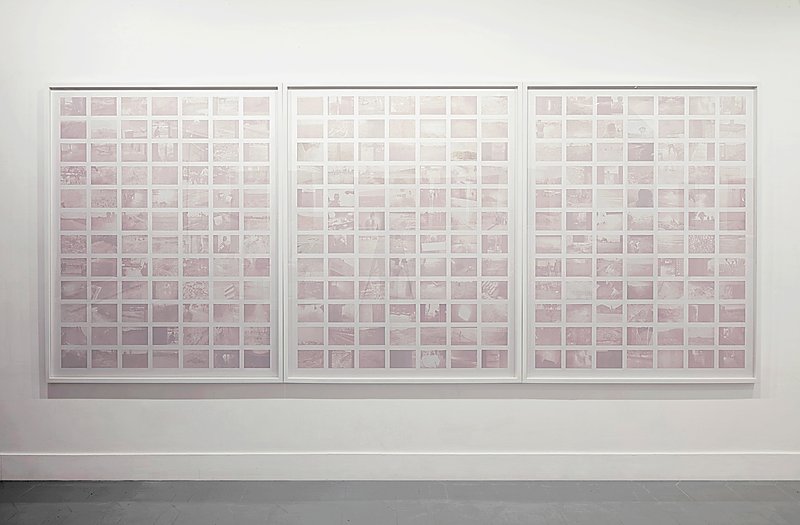

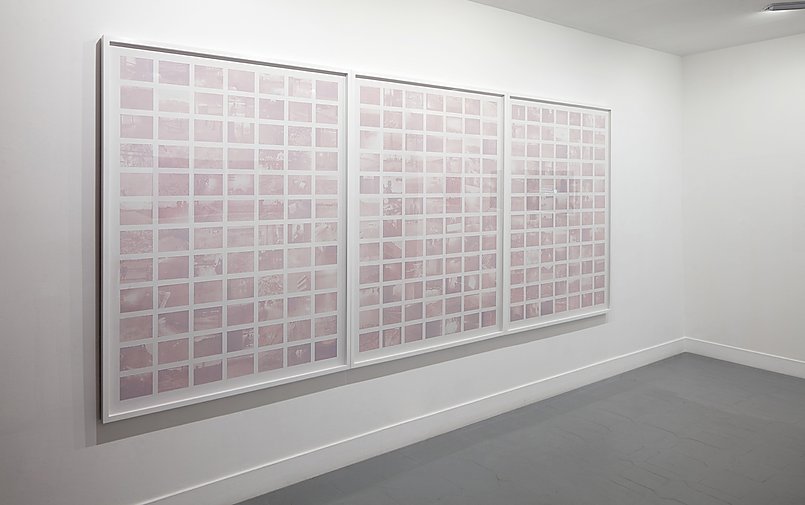

« Learn and Teach, How to Deal with Reality » pourrait être l’œuvre programmatique de la deuxième exposition personnelle de Matthieu Boucherit, à la Galerie Valérie Delaunay. Ici encore, les registres de vérité se sont imbriqués, la réalité construite par les industries de l’imaginaire — des médias aux films en passant par les jeux vidéo — organise une trame poreuse qui imbibe notre mémoire d’images de désastres. Aux stratégies de sidération orchestrées pour impressionner les publics, comme autant de surfaces sensibles, l’artiste superpose ses fameux filtres rouges inactiniques. Il dissimule et opère une sorte de zone frontière entre soi et le monde extérieur, afin de canaliser l’effraction de stimuli trop violents ou hypocritement culpabilisants. Longtemps son attention s’est focalisée sur des sujets d’actualité, souvent graves et peuplés de victimes ; désormais, l’artiste tente de conjurer ses propres blessures, selon une boucle tout à la fois critique et clinique.

Floue, diaphane, la série des laptopogrammes semble incarner une image latente, dont on ne sait si elle est sur le point de disparaître ou d’apparaître. Réalisées par contact avec l’écran de nos ordinateurs (laptop), ces images paraissent littéralement « expeausée », comme s’il s’agissait de toucher par la pensée. L’esthétique atmosphérique aux teintes rosées dénote une sorte de mélancolie oscillant entre le spleen baudelairien et la course au vintage des filtres Instagram. Débutée en 2008, cette série manifeste un trouble entre l’archive et le souvenir brumeux, elle affirme la volonté d’agir sur les images à défaut de pouvoir agir sur le monde. C’est pourquoi, à bien considérer ces dernières, quelque chose résiste. Le vide qui les traverse incarne une violence plus palpable que ce qu’elles dissimulent. Plutôt que d’ajouter des images aux images, Matthieu Boucherit s’obstine, dans une sorte de compulsion de répétition, à inverser les pratiques de retouche de propagande, afin de réparer l’histoire et d’en atténuer ses effets. S’il en soustrait le contenu ce sera donc pour mieux le révéler ou en affirmer le déni. Les cicatrices se referment, les impacts de balles disparaissent, les corps et les traces de sang au sol s’éclipsent. Seule l’image, en tant que support de mémoire, subit la violence de l’écran par insolation. Cramée, celle-ci sera fixée par chimie argentique, sans être au préalable révélée. Aussi, c’est bien parce que Matthieu Boucherit ne cherche pas à rendre visible mais à rendre sensible la démesure qui fait monde que ces images paraissent évanescentes, voir insignifiantes.

À l’instar de la vidéo Sous mes paupières tout disparaît, le fonctionnement de ses images est par conséquent plus haptique qu’optique. Les yeux roulent de gauche à droite comme dans les méthodes d’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), dont le processus hypnotique est censé « reprogrammer » le cerveau pour effacer les traumatismes. La ligne rouge, récurrente dans son travail, peut alors prendre un double sens. Elle est ce qui inspire la peur et ce qui protège ; ce dans quoi l’on s’immerge afin de revivre les chapitres refoulés de l’histoire. Le temps d’une fraction de seconde, le flash de l’appareil illumine d’une lumière crue ce qui était dissimulé. « Comme s’il fallait aveugler pour pouvoir voir. Comme s’il fallait devenir les spectateurs d’un dispositif technique pour que soit perçu, ce qui, dans d’autres circonstances, refuse d’imprimer les consciences »[2].

Jamais dans nos cultures, les discours du bien-être et du self-helpn’ont été si présents. À l’hypnose succèdent des techniques d’EFT (Emotional Freedom Techniques) ou de Tapping fleurissant sur les chaînes YouTube, à l’empreinte lumineuse de la photographie, celles d’écrans des laptopogrammes. Chacune érige des phases répétitives comme autant de manières de soigner ce que ces dernières révèlent. Entre superstition, magie et réelle efficacité se rejouent les liens ténus d’une fabrication des images autant physiques que mentales.

[1]. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, p. 30.

[2]. Laurent de Sutter, Théorie du Kamikaze, Paris, PUF.